福岡久留米の整形外科「まつもと整形外科」整形外科・リハビリテーション科・糖尿病内科・循環器内科

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

🎆開院して3周年🎆

2020年5月7日にまつもと整形外科を開院し、3周年を迎えることができました🎉

この3年間は患者様、地域のみなさま、業者様など本当にたくさんの方に支えられ、院長をはじめ、スタッフみんなで色々なことを乗り越え、日々進化してきました✨

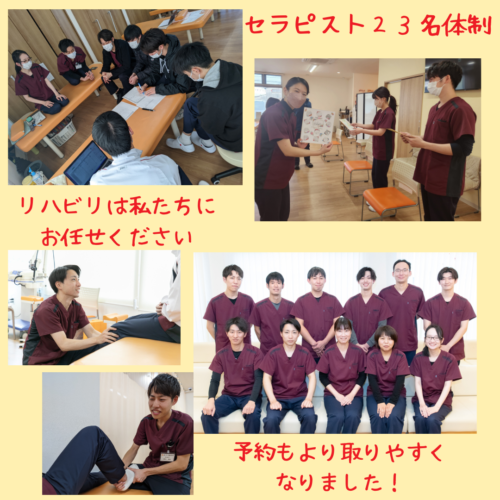

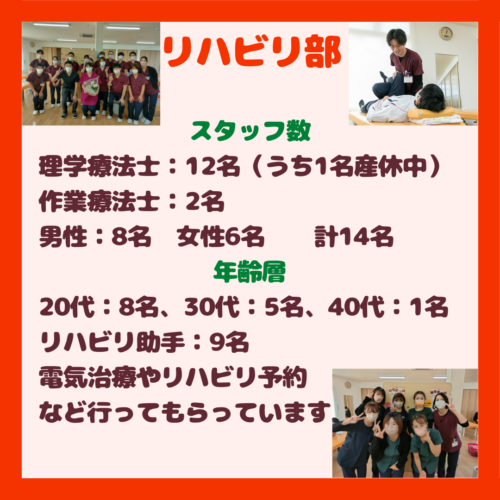

また、2022年5月には新築開院し、2023年4月にはリハビリ室を増築、セラピスト23名体制になり、安心して通院いただける環境が整いました✨✨

みんなで3年間を動画で振り返り、支えてくださったみなさんに感謝し、全力で引っ張ってくださる院長先生に感謝し、まつもと整形外科に関わるすべての人に感謝し、お祝いできたことに嬉しく思います💓

ものすごいスピードで進化してきたまつもと整形外科ですが、これからも『とりあえずやってみよう!』精神でスタッフ一同協力してがんばっていきたいと思います!

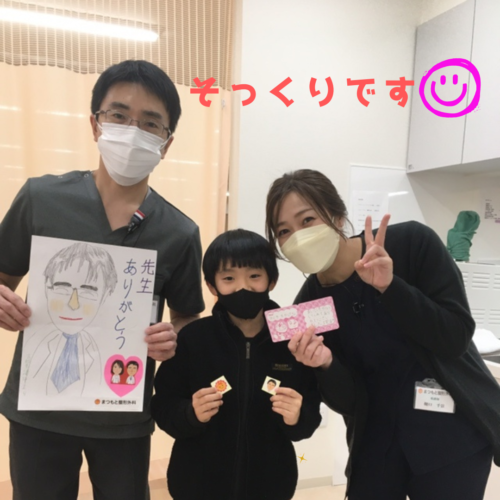

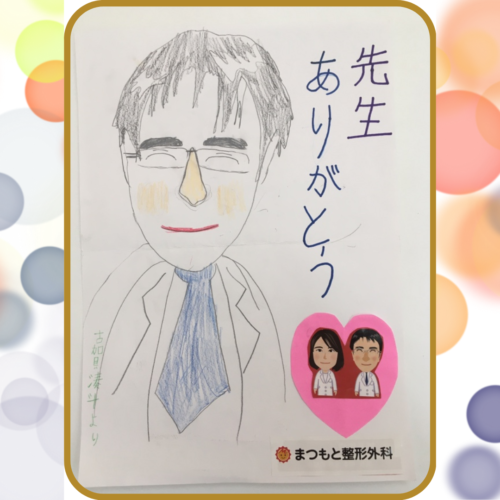

先生の似顔絵ケーキ🎂は

みんなで美味しくいただきましたよ❤️そっくりです☺️

朝早くから特別に用意してくださったケーキハウスみのりの森さんにも感謝です🙏😭✨️

本当にありがとうございました!

今後も『笑顔で挨拶』『優しいお声かけ』『おもてなしの心』を大切に努力してまいりますので、まつもと整形外科をどうぞよろしくお願いします🙌☀️

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

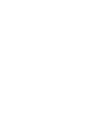

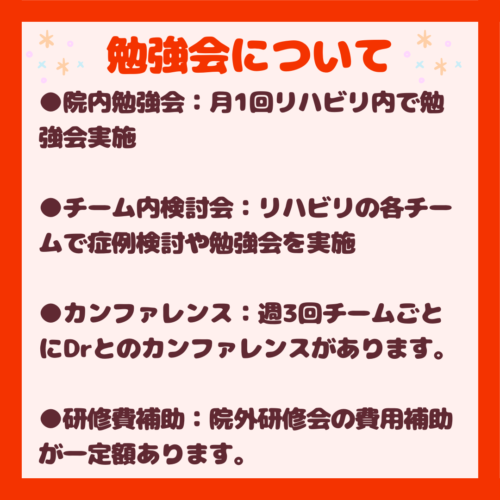

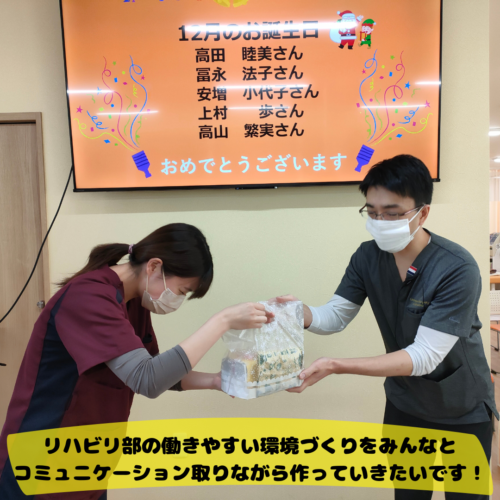

先日の全体会議では、4月のお誕生日会と医経統合実践塾のセミナーに参加しているスタッフより活動内容の報告会がありました!

お誕生日会では院長より『ケーキハウスみのりの森』さんのおいしいフルーツロールケーキのプレゼントがありましたよ✨

1人1人抱負を発表し、、仕事もプライベートも全力で頑張りますよ~☆

また、医経統合実践塾に参加しているスタッフより、活動内容の報告会がありました!

益々活気あふれるまつもと整形外科になりそうです![]()

院長からは『失敗してもいい!とりあえず、やってみよう!』とお言葉をいただき、スタッフもやる気満々です‼

連休明けは5月6日~よろしくお願いいたします![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

GWはいかがお過ごしでしょうか?

連休明けは5月6日(土)より診療開始です!

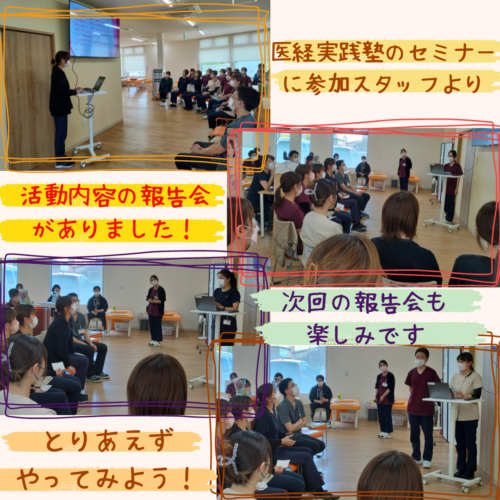

まつもと整形外科は開院3周年になります![]() ✨

✨

そして2022年5月6日に新築開院しましたので、移転してちょうど1年になります!

そこで日頃の感謝の気持ちを込めて、5月6日限定にはなりますが

スタッフの手書きのメッセージを添えて、お礼の品をプレゼントします![]()

小さなお子様にはこどもの日のお祝いも込めてプレゼントがありますよ🙌

(在庫がなくなり次第終了になります)

地域の皆様に愛されるクリニックへ!

さらなる成長と進化を続けられるよう、スタッフ一同努力してまいりますので

今後ともまつもと整形外科をよろしくお願いします![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

G.Wも半ばとなりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

当院は明日5/3~5/5までの3日間休診となっております。

お休み中、どこに出かけようか、何をしようかと色々悩み中の私です![]()

皆様もどうぞ素敵な休日をお過ごしください🍀

さて、今日は少し前の事になりますがご案内です。

皆様からのお声を頂きまして、駐輪場の屋根を設置しました✨

貴重なご意見をありがとうございます。

そして、これまで天候の悪い中、自転車やバイクでご来院いただきました皆様には、

大変ご不便をおかけし申し訳ありませんでした。

駐輪場は、当院お隣にあります『きたはら薬局』さん裏にあります。

ぜひ、ご利用ください![]() ✨

✨

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

まつもと整形外科では整形外科専門医(常勤・非常勤)を募集しています!

現在、非常勤医師は4名在籍し、クリニックでは多い総勢60名弱のスタッフが在籍しています✨

患者様の増加に伴い、待ち時間が長くなることもあり、さらによりよいクリニックを作っていきたく、院長と2診体制で働いていただける医師を募集しています!

どの部署もチームワークは抜群ですので、働きやすい環境が整っています😊

施設見学も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください🍀

こちらの医師採用ページをぜひご覧ください👇👇

医師採用サイト|まつもと整形外科|福岡県久留米市 (medical-lp.com)

まつもと整形外科で一緒に働いていただける方お待ちしています‼

おはようございます!

久留米市は昨日、29℃まで気温が上がり、暑かったですね💦

今日も暑くなりそうです!

みなさん、水分をこまめに取って体調管理を気を付けていきましょう😊

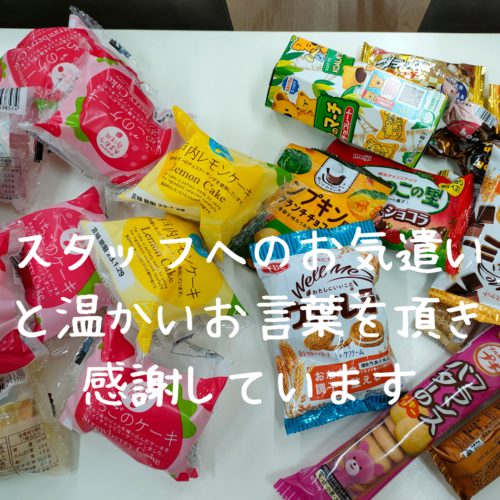

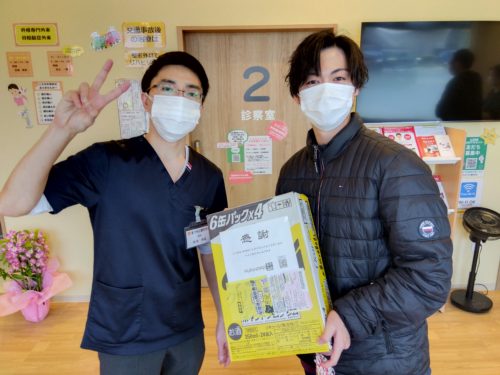

いつも患者様からたくさんの励ましをいただいています✨

今回も感謝の気持ちを込めてご紹介させていただきます☆

スタッフ全員分のパンや、お菓子、新鮮で大きな玉ねぎもいただきました😍

本当にありがとうございます‼😭

本日も患者様に元気を与えられるよう、スタッフ一同笑顔で元気に頑張ります!

お気をつけてお越しくださいね🍀

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

嬉しいニュースです![]()

まつもと整形外科、初の産休に入られていた理学療法士の渡邊さんがお母さんの優しい顔で復帰されました✨

お子さんが小さい中での仕事と子育ての両立はホントに大変だと思います。

まつもと整形外科のチーム力は抜群です!!

困った時は、周りのサポートを受けながら、子育てを楽しんでください![]()

朝礼で、院長よりお祝いの『おむつケーキ』がプレゼントされました🎂

ママになった渡邊さんに会えて嬉しいです!!

お帰りなさいっ!!

みんな、待ってましたよ~(≧▽≦)![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

増改築リニューアルOPEN!!📣

もうまもなくです😍✨

2月からの増築工事にあたり、ご来院いただいたみなさまには大変ご不便をおかけして申し訳ありません。

みなさまのご理解とご協力もあり、工事は順調に進み、予定通りリニューアルオープンいたします🙌✨

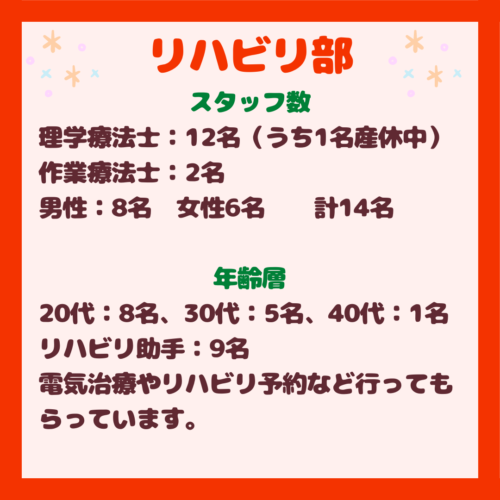

広々としたリハビリ室で、セラピスト23名体制になり、予約を取りやすく、みなさまに安心してリハビリを受けていただけるよう努めてまいります‼

また、内科の診療時間が4月より変更になっています!

診療担当(内科)

松本 千紗(糖尿病専門医)

専門分野:糖尿病(1型糖尿病・2型糖尿病)・脂質異常症・高血圧・生活習慣病全般

月曜日・火曜日

10:00~15:00(昼休みなし)

守谷 知香(循環器専門医 総合内科専門医)

専門分野:高血圧・狭心症・不整脈・心不全・生活習慣病全般

水曜日・金曜日

9:00~13:00

13:30~16:30

※診察時間が整形外科と異なるのでご注意ください!

※内科のみ初診予約をWEBもしくはお電話にて受け付けております!

WEB予約はHPからも受け付けております!

https://www.489map.com/helios/A5090162/reserve

TEL予約はこちら→0942-27-0755

今後ともまつもと整形外科をよろしくお願いいたします🥰

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

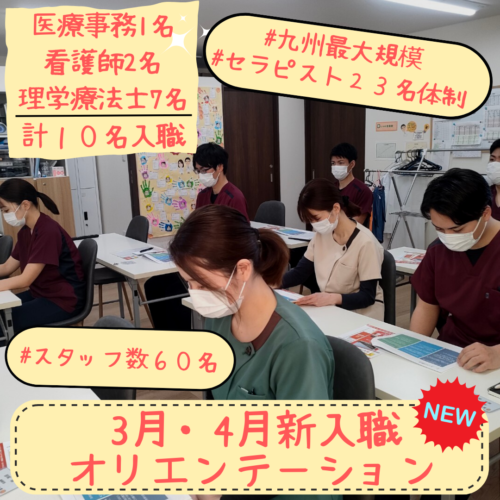

おはようございます☺️

3月・4月にまつもと整形外科では医療事務1名、看護師2名、理学療法士7名の過去最多の10名が入職しました🙌✨

新卒、中途といますが、みんなキラキラ輝いていて既存のスタッフも気が引き締まります😌✨️

開院当初の想像を越える入職者に靴箱、ロッカー、タイムカードなど慌てて増やしましたよ😁

こんなクリニック他にないのでは?と思います笑

インスタやホームページを見てのご応募も多く、まつもと整形外科の雰囲気や取り組みに共感いただいたスタッフが入職しました🙌

これからの成長が楽しみです🎵

増設したリハビリ室をお見せできるのも、もうまもなくです😆!!

新築開院1年弱でここまで大きく成長できたのも、患者様や業者さん、地域の皆様に支えられてのことなので本当に感謝しています!

より広くなったリハビリ室で、セラピストは23名体制、予約も取りやすく、リハビリしやすい環境が整いました🌠

膝、肩、腰の痛みで悩まれている方、交通事故に遭われた方、お一人お一人に合わせた治療とリハビリを提供いたしますので、お気軽にご相談ください☺️

診療担当(内科)

松本 千紗(糖尿病専門医)

専門分野:糖尿病(1型糖尿病・2型糖尿病)・脂質異常症・高血圧・生活習慣病全般

月曜日・火曜日

10:00~15:00(昼休みなし)

守谷 知香(循環器専門医 総合内科専門医)

専門分野:高血圧・狭心症・不整脈・心不全・生活習慣病全般

水曜日・金曜日

9:00~13:00

13:30~16:30

※診察時間が整形外科と異なるのでご注意ください‼

※内科のみ初診予約をWEBもしくはお電話にて受け付けております![]()

WEB予約はこちらから

➡https://www.489map.com/helios/A5090162/reserve

TEL予約はこちら

- 0942-27-0755

★4月より内科の診療曜日、診療時間が変更となっております。

ご予約、受診の際はご注意下さい。

診療担当(脊椎・骨粗鬆症専門外来)

毎週土曜日 9:00~13:00

第1・第3土曜日 吉﨑 真吾

第2・第4土曜日 北出 一季

院長と非常勤医師による2名体制です!

なお、4月15日は院長のみの診療となります。

待ち時間短縮に努めてまいりますので宜しくお願い致します![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

総務の請関です![]()

先日、医経統合実践塾に参加しました🙌

今回のゲスト講師は

みみ・はな・のど せがわクリニック

理事長 瀬川祐一先生と統括マネージャーの小河香月さんでした!!

本院、耳鼻科の分院、小児科の分院と組織が急成長されている中で、スタッフとの関係やコロナ禍で『うまくいかなかったこと』を話してくださり、大変なご苦労をされたことがわかりました。

その中で、人を介して仕事をするマネジメントの大切さを学び、あり方教育の理念研修、やり方教育では様々なイベントを開催し、スタッフが活き活きと働ける環境づくりを実施されており、素晴らしいクリニックに成長されていることもよくわかりました!

業務チェックシートを利用したバッチ制度はスタッフのモチベーションにもなり、当院も参考にさせていただきたいと思います✨

根本さんをはじめ、医経統合実践塾のスタッフのみなさま、温かいお心遣いに感動しました💓

ありがとうございました😊

根本さんのお言葉に気付かされることがたくさんあり、楽しく学ぶことができました!

スラムダンクの映画は本当に感動しました😭

組織にはチームワークが一番大切ですね!

現地参加をさせていただき、本当によかったです!

博多会場の第2回は当院の松本院長と看護師でマネージャーの大西の講演です😆

私たちスタッフもサポートしながら準備して参りたいと思います!

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは!

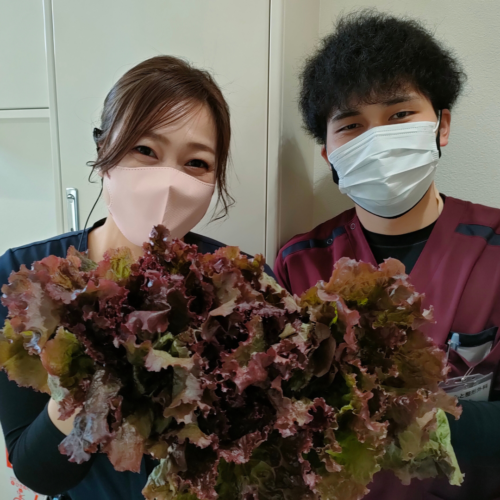

今回も患者様やご近所の農家さんから新鮮なお野菜をたくさんいただきましたのでご紹介です🙌✨

嬉しい😆どうやって料理する?

サラダにしよう🎵など相談しながらスタッフみんなで美味しく頂きました😊✨

たくさんの患者様と地域の皆様に支えられて本当に感謝しています!

リハビリ室の増築も順調に進み準備しています✨

より良い環境の中で、私たちスタッフも皆様に元気を与えられるよう、日々おもてなしの心で対応していきますので、今後ともよろしくお願いします🌟

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

先日、受付スタッフの豊福さんが産休に入られました🍀

大きなお腹を抱えながら、ギリギリまで頑張っていただいて感謝感謝です!

豊福さん、ありがとうございした✨

そして、元気な赤ちゃんが産まれすように![]()

![]()

笑顔が素敵な豊福さんに、また会えることを楽しみに待ってます![]()

院長と受付スタッフから花束やメッセージカードの贈り物がありました![]()

出産と育児、ホントに大変でしょうが楽しんでくださいね![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

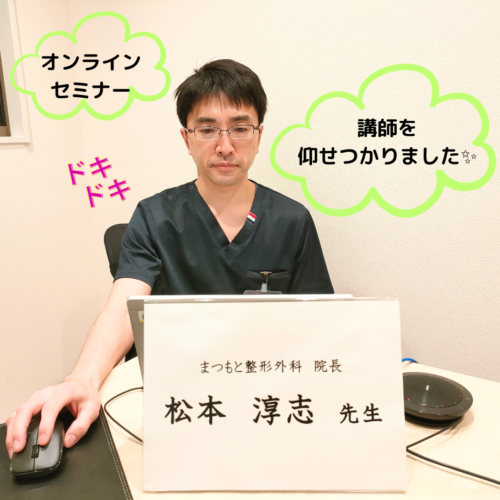

こんにちは![]()

先日、院長がオンラインセミナーを行いましたのでご紹介させていただきます✨

今回は、約60名の薬剤師さんに『神経障害性疼痛の診断と治療 ~開業医の立場から~』について

セミナーを行いました。60名っ!!凄いです💦

「神経障害性疼痛」とは何らかの原因により神経が障害され、それによって起こる痛みをいいます。

原因や疼痛部位も様々で、三叉(さんさ)神経痛や腰痛症、頚椎症(けいついしょう)、

帯状疱疹後(たいじょうほうしんご)神経痛、糖尿病合併症に伴う痛み、坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)などがあります。

当院には、毎日多くの患者様が「辛い痺れや痛み」に悩まれ来院されます。

また、治療歴があってもなかなか改善がなく、当院を受診される患者様もいらっしゃいます。

院長は、そのようにお困りの患者様の症状を少しでも改善すべく、日々勉強し日進月歩でアップデートしています。

神経障害性疼痛は薬の調整が必要であり、時間をかけて増減していきます。

患者様の年齢や症状、治療歴や副作用の有無、ライフスタイルに合わせて薬の選択や調整を行います。

症状が少しでも改善されるようお手伝いをさせていただきますので、痺れや痛みにお悩みの方は是非、

一度当院にご相談ください![]()

まつもと整形外科

福岡県久留米市安武町安武本3333-3

●診察時間●

平日

9:00~13:00

14:30~18:00

土曜日(整形外科2診体制)

9:00~13:00

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは!

新しくYouTube動画をアップしました✨

今回は弾力包帯の巻き方(肉離れ)編です🍀

当院の看護師が実際に巻きながら、正面、側面、自分目線と見え方を変えて、わかりやすくご案内しています!

ぜひご自宅でも必要な時に簡単にできますので、ご活用ください😊

https://www.youtube.com/watch?v=Uw3HJZyMB10&t=21s

今後も皆様のお役に立てるような動画をアップしていきますので、友だち登録をよろしくお願いします😍

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

今日はホワイトデーですね![]()

今朝の朝礼で、男性スタッフよりプレゼントを頂きました✨

メッセージカードも添えられていて感動でした![]()

女性が多い職場なので、準備が大変だったかと思います。

本当にありがとうございます✨

男性スタッフのみなさん、いつも頼りにしています。

そして感謝しています🍀

これからも、みんなで楽しくワクワクお仕事していきましょうね💪✨

こんにちは!久留米市安武町にある「まつもと整形外科」の理学療法士の野口です。

今回は、仙腸関節障害についての話をさせていただきます。

●仙腸関節障害とは

腰痛を起こす原因として、様々な原因がありますが、その一つとして挙げられるのが仙腸関節障害です。

仙腸関節は、骨盤の後方でお尻の真ん中にある仙骨とその左右に張り出している腸骨の間の関節のことを指します。関節と言われていますが数ミリしか動かないと言われています。しかし、上半身の重さを支え、歩くときなどの足の動きの支点となる部位になり、大きな負担がかかる部位になります。この部位が動くなどの刺激が起き、炎症を起こすと腰や、お尻、足、そけい部などに痛みが起こります。これを仙腸関節障害と言います。

妊娠・出産や生理時などに骨盤が開き、仙腸関節がゆるみやすい女性に多いとされています。

●診断方法

仙腸関節障害はレントゲンなどの画像検査ではわかりにくいとされており、診断としては患者さんに最も痛いところを指してもらう「ワンフィンガーテスト」や、仙腸関節付近に局所麻酔薬のブロック注射をして痛みが軽減するかどうかを見る診断法が用いられます。また、コルセットなどで骨盤を固定することにより症状が軽減する場合は仙腸関節障害の可能性があるといえます。

●治療

治療としては、コルセットや服薬、ブロック注射などが用いられます。また、骨盤矯正などにより骨盤のズレを調整することにより痛みは軽減すると言われています。また、骨盤がズレて痛みを起こさないよう骨盤を安定させるための運動療法が必要と言われています。

●運動方法

運動療法としては、骨盤を安定させる腹横筋や骨盤底筋群を働かせる運動を行います。

腹横筋、骨盤底筋群を働かせる運動としてドローインを行います。ドローインは呼吸の時に吸ったときにお腹を膨らませ、吐いたときに凹ませる運動です。特に吐くことを強調することでお腹を縮こませ締め付けることにより骨盤を安定させます。この腹横筋の締め付ける方向はコルセットで締め付ける方向と同じであり、コルセットは腹横筋の代わりをしてくれる補助具とも言えます。また、同時にお尻の穴を引き締めることを意識することで骨盤底筋群の働きを促すことができると言われています。

この運動を中心に体幹などを鍛える運動を行うことで骨盤を安定させ、仙腸関節の負担を減らすことで仙腸関節障害は治療、予防できると言われています。

仙腸関節障害に関すること、運動に関することは詳しくは当院の理学療法士、作業療法士にご相談ください。

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは🥰

今月のお誕生日お祝いの様子です✨

3月は1名の方がお誕生日でした!

現在45名以上のスタッフが在籍しておりますが、ひと月にお誕生日を迎える人が1名とは驚きです!

おめでとうございます😍

今回は2月にお祝いが出来なかったスタッフも一緒にお祝いをしましたよ✨

院長よりケーキのプレゼントが渡されました✨

プレゼントのバースデーケーキはやはりこれっ!!

久留米市大善寺町にあるケーキハウスみのりの森さんのフルーツロールケーキです💕💕

いつもありがとうございます✨

お誕生日のスタッフは、今年1年の抱負を発表しました。

笑顔いっぱい、幸せいっぱいの素敵な1年になりますように👏✨

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

今回は、患者様から温かいお気遣いを頂きましたので、感謝の気持ちを込めてご紹介させていただきます✨

今回も、スタッフみんなで美味しくいただきました![]()

ありがとうございます![]()

私たちは、いつも多くの患者様に支えられ、たくさんの元気をいただいております。

スタッフ一同、医療の提供だけにとどまらず、患者様、ご家族様にも「まつもと整形外科」に来て

よかったと思っていただけるようおもてなしの心にも力を入れていきたいと思っています。

今後ともよろしくお願いします![]()

こんにちは!久留米市安武町「まつもと整形外科」です。

整形外科と整骨院の違いでお悩みの方へ。

今回は「整骨院との違い」についてお話させて頂きます。

*整形外科とは*

運動器(骨、関節、筋肉、靭帯、神経、血管など)

運動器疾患(運動器がスポーツや事故によって外傷が起きたもの)

この運動器疾患を扱う診療科となっています。

*整骨院とは*

柔道整復師といった有資格者が行うところで、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの施術を行う場所です。

*どこが違うの?*

大きく二つ違いがあります。

・整形外科には医者がいて、整骨院には医者がいない。

・リハビリと施術の資格に違いがある

*どのように選択するとよいか*

・整形外科の場合

①レントゲンなどで症状の原因を知りたい方

②薬や湿布、注射なども使用したい方

③原因を知った上でリハビリを行いたい方

・整骨院の場合

①仕事終わりなどの遅い時間帯を希望している方

②薬に頼りたく無い方

※今回は簡単に説明させて頂きました。こちらの情報が全てではなく、整形外科と整骨院のどちらにもいい点が沢山あります。

自分の症状はどちらにいけば良いのかなどわからないことがありましたら、まずはレントゲンや医者の診断などが可能な整形外科への受診をお勧めします。

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは!

総務の請関です![]()

3月に入りましたね!

春は出会いと別れの季節ですが、新しいことにチャレンジできる季節だとも思います![]()

当院も事業拡大に伴い、スタッフ増員のため、看護師、医療事務を現在募集しています!

看護師向けサイト、ナースときどき女子のお役立ち記事ページ『看護のお仕事』に、当院のブログが紹介されました![]() 👏👏

👏👏

こちらの記事では患者さんへ心のこもった最良な看護を提供するために、日々奮闘する医療現場や、院長やスタッフの活動と想い、院内の様子等について綴られた記事がご紹介されています![]()

👇👇

看護部・院長ブログ紹介_vol.22|レバウェル看護 お役立ち情報 (kango-oshigoto.jp)

昨年末、当院だけの特別な賞を表彰した際に紹介した「今年の〇〇賞」のブログの記事が取り上げられました✨✨

☆新しいことにチャレンジすることが好きな方!

☆勉強熱心な方!

☆自分自身を成長させたい方!

☆チームワークを大切にできる方!

まつもと整形外科でわたしたちと一緒に働きませんか![]() ?

?

求人サイトはこちらから👇

まつもと整形外科 | 福岡県久留米市/ 採用サイト (medical-lp.com)

お電話➡0972-27-0755

採用担当:請関(うけぜき)までよろしくお願いします!

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは🥰

今月のお誕生日お祝いの様子です✨

2月は5名の方がお誕生日でした!!

おめでとうございます😍

院長より1人1人にケーキのプレゼントがありました✨

バースデーケーキは当院スタッフに大人気、久留米市大善寺町にあるケーキハウスみのりの森さんのフルーツロールケーキです💕💕

いつもありがとうございます✨

お誕生日のスタッフは、今年1年の抱負を発表しました。

笑顔溢れる実り多き1年になりますように👏

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

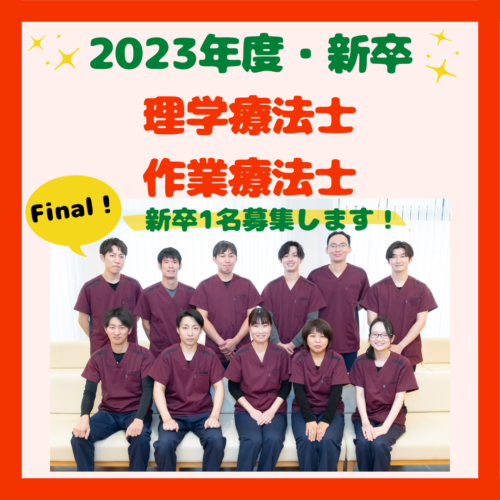

こんにちは😊

国家試験を受験されたみなさんはお疲れ様でした!

無事に終わり、ほっとされている方も多いのではないでしょうか✨

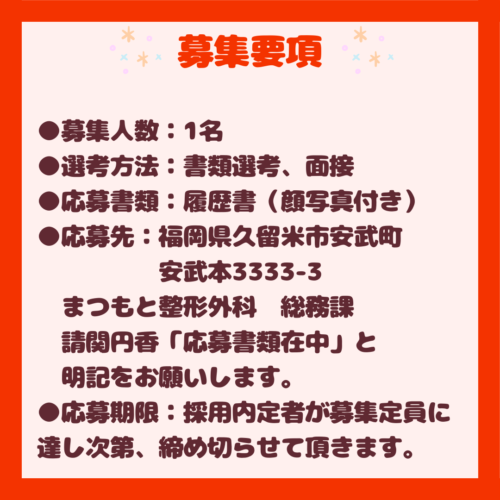

まつもと整形外科では、新卒の2023年4月より一緒に働いていただける理学療法士・作業療法士さんをあと1名募集しています!!!

国家試験に集中し、これから就職活動をされる学生さん、新しく広々としたリハビリ室でぜひ一緒に働きませんか?施設見学も随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください🥰

新卒の募集も今回が最終募集になりますので、内定者が決まり次第締め切らせていただきます!

お電話→0942-27-0755

採用担当:請関(うけぜき)までよろしくお願いします🌟

こんにちは!

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」理学療法士の野田です。

今回は「変形性股関節症」についてお話をさせていただきます。

●変形性股関節症とは

股関節は骨盤と大腿骨により構成される球関節です。変形性股関節症は股関節を形成している関節軟骨や骨が傷んでしまうことによって股関節痛や機能障害を引き起こす病態です。

単純レントゲン診断による日本での変形性股関節症の有病率は1.0〜4.3%で、120万〜510万人になります。男性は0〜2.0%、女性は2.0〜7.5%と女性に多くみられます。発症年齢は平均40〜50歳で原因は寛骨臼外形成不全(大腿骨頭の受け皿になるお椀の形をした臼蓋が浅い)が80%以上といわれています。

その他にも骨の形に異常がなくても長時間の立ち仕事や重量物作業、肥満による骨への負担の増加が原因と言われています。

また明らかな原因となる病気がなくても年齢とともに股関節のクッションの役目を担う軟骨が傷んで発症する方が増えています。

●症状

・関節の可動域制限

・股関節の付け根の痛み(それに関連したその他の部位の痛み)

・筋力低下

・歩行姿勢の乱れ など

動作時の痛みや夜間の痛み、関節の可動域制限により立ち上がりが不自由になり、可動域制限が進行すると足の爪切りや靴下の着脱、正座などが困難になり日常生活動作に支障をきたすことが多いです。

●診断

痛みの部位や関節の可動域、左右の足の長さの差、歩き方を診察します。通常はレントゲンで診断を確定します。

またCT検査やMRI検査などの画像検査を行うことで、関節内に水が溜まっていることや軟骨のすり減りなど関節の変形の程度を早期から診断できます。

●手術療法

手術の方法は様々な種類がありますが大きく分けて関節温存術と関節形成術に分類されます。それぞれ症状の進行状況、年齢などによってその方に合った適応が決まります。

●保存療法

保存療法には運動療法、薬物療法、温熱療法、生活習慣の改善などが挙げられます。

当院ではリハビリテーションや物理療法を主体的に行っており、痛みの緩和や関節の動きの改善、筋力の向上、生活動作の改善などを目的にその方に合った治療を行っていきます。

変形性股関節症では早期の治療によって症状の悪化を防止することが大切です!

痛みや動きの異常に気付いた際はすぐに整形外科を受診しましょう。

当院では院長やスタッフ一同が丁寧に説明やアドバイスを致します。なにかお困りのことがございましたらご相談ください!

こんにちは![]()

昨日はバレンタインデーでしたので、患者様からもたくさん頂きました✨

本当にありがとうございます![]()

いつも支えていただき感謝しております✨

女性スタッフみんなからは男性スタッフへメッセージ付きのチョコのプレゼントでした♡

男性スタッフの皆さん、いつもありがとうございます!

頼りにしていますよ![]()

先日、見学にお越しいただいた口石やすひろ整形外科クリニックの皆様からもお手紙付きで頂き、本当に感謝しております☆

いつもたくさんの方に支えられていることを忘れず、これからも感謝の気持ちをもって、取り組んでまいります![]() ✨

✨

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

今日は先日行われた「経営発表会」と「接遇セミナー」のご紹介です🍀

まずは、「経営発表会」からご紹介します✨

当院では、年に1回「経営発表会」が開催されます。

最初に、院長より『我々のミッション(使命)とは?』

についての話がありました。

私たちの使命は、患者様が抱えている「不」を取り除くこと。

「不快」→「快適」

「不満」→「満足」

「不便」→「便利」

「不安」→「安心」

これらのミッションを果たすためには、日々努力や勉強を惜しまない事、考えるだけではなく

行動に移すことが重要であると話されました。

そして、各部署ごとに昨年度の反省や今後の課題・方針について発表がありました。

次に、「接遇セミナー」です![]()

コンサルタントの方より、「社会人とは何か?」について学びました。

具体的には、社会人の定義・心構えや、組織の一員になるということはどういうことか?

実践や成長し続けるにはどういうことが必要かなどを学びました✨

自分の仕事、やるべきことだけをやるのではなく、職場や組織における自分の役割を

認識し、考え、行動していくことの重要性を学ぶ事が出来たので、今後に活かしていきたいと

思います💪

こんにちは!久留米市安武町にある「まつもと整形外科」の理学療法士の宗です。

みなさんは、「自分の骨は丈夫だろうか?」「骨粗鬆症にはなってないだろうか?」と不安になることはありませんか?

今回は、「FRAX」について紹介したいと思います。

※FRAX®は世界保健機関(WHO)の国際共同研究グループが作成したプログラムで、40歳以上を対象に、骨粗鬆症による骨折が向こう10年のうちに発生する確率を計算するものです。携帯1つでチェックすることができます。

英語での質問になるため、質問項目についてご紹介します。

1.年齢または生年月日

2.性別

3.体重(kg)

4.身長(cm)

5.過去に骨折したことがあるか

6.両親が太ももの付け根の骨折をしたことがあるか

7.現在の喫煙習慣があるか

8.ステロイド系の内服薬を使用しているか

9.関節リウマチと診断されたことがあるか

10.続発性骨粗鬆症と診断されたことがあるか

11.毎日3単位以上のアルコールを飲むか

例)ビール:コップ3杯以上、日本酒:1.5合以上

12.大腿骨頸部の骨密度(※空欄のままで構いません。)

以上を入力後、”Calculate”を選択すると、以下のような結果が表示されます。(数値は例です。)

Major osteoporotic ⇒ 主要な骨粗鬆症性骨折(大腿骨、上腕、橈骨、椎体の骨折)

Hip Fracture ⇒ 太ももの付け根の骨折

これらが10年以内に発生する確率を表しています。

この数値が15%以上の場合は、詳細な骨密度検査を行い、治療を開始することが推奨されています。

骨の状態は目に見えませんし、自覚症状はありません。ぜひ一度、自分の骨の状態についてチェックしてみましょう。

https://frax.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=3

※外部サイトリンク

そして、当院での骨粗鬆症治療については別のページにて紹介していますので、ぜひご閲覧ください。

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

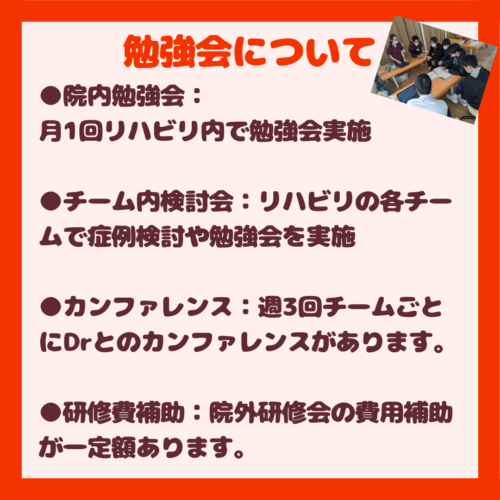

こんにちは![]() 先日の全体会議のご紹介です。

先日の全体会議のご紹介です。

今回は、接遇委員会より『医療接遇について』の発表がありました。

お客様の満足度を重視とする一般接遇(サービス業)とは違い、

医療接遇では、患者様の不安や悩みに寄り添うことが最も重要と言われています。

患者様が話をしやすい雰囲気作りや、傾聴力の重要性、また接遇の5原則

(身だしなみ、あいさつ、表情、態度、言葉遣い)について学びました✨

また、一冊の本の紹介がありました📚

『言い方ひとつ』と言いますが、そこをどう意識するか、実行するかで受ける人の印象は全く違います。

この本では、患者様だけでなく、スタッフや家族、大切な人とのコミュニケーションにも役立つ

セリフ(言い換え)が紹介されています✨

よけいなひと言を好かれるセリフに変える言い換え図鑑 サンマーク出版

https://www.sunmark.co.jp/detail.php?csid=3801-9

当院では、医療接遇への継続的な勉強として、週に2回、全体で1ページずつ交代で発表していきます。

皆様が安心してご来院できるよう、または来てよかったと思っていただけるような

患者様に選ばれるクリニックを目指して頑張ります💪

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]() 看護師です💉

看護師です💉

今日は、個人的なお話になりますがご紹介したい思います🍀

私、昨年末のビンゴ大会で何と『焼肉の大昌園』さんの食事券をゲットしまして✨

先日、家族と行ってきました![]()

大昌園さんは久留米市を中心に、小郡市、佐賀県佐賀市と5店舗あるのですが、

久留米市や近郊にお住まいの方で知らない人はいないという程の有名な焼肉店さんです。

今回は、久留米市藤光町にある上津店さんにお邪魔してきました![]()

大昌園さんに行くと、いつも心が温かくなります![]()

お肉やお料理がどれも美味しいのは勿論なのですが、

店内の至る所がいつもきれいに清掃されていて、とても気持ちのいい空間で食事を楽しむことができます。

また、働く皆さんがいつも素敵な笑顔で、気遣いも細やかでホスピタリティの面においても学ぶ事が多いです✨

お腹いっぱいお肉やお料理を堪能させていただきました![]()

そして、『幸せな空間と時間』で胸いっぱいでした🍀

『焼肉の大昌園』さん、ありがとうございました![]()

大昌園 一切れの肉に、一粒のごはんに、一滴のたれに一切の妥協を許さず食を通して

写真が少なく、お料理の魅力を伝えきれずすみません💦

すっかり心酔してました🤤笑

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

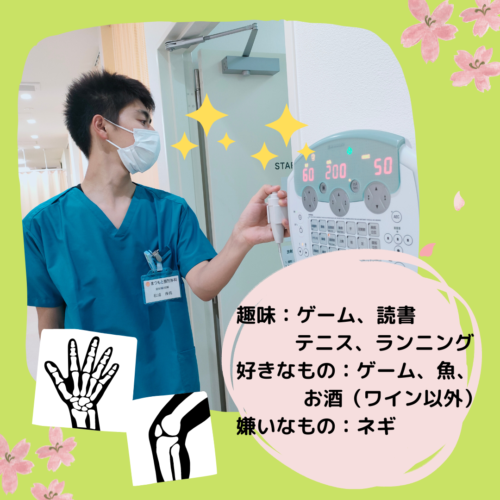

今日は1月より放射線技師として新しく入職された「松浦さん」のご紹介です✨

当院は整形外科ということもあり、他の診療科よりレントゲン撮影件数が遥かに多いです💦

入職して約1カ月になりますが、少しずつクリニックのスタイルに慣れ、スタッフとも仲良く日々一生懸命頑張っています!!

少しシャイな一面もありますが、笑顔が素敵な松浦さんです。

お気軽にお声掛け下さいね![]()

愛称は「しょうちゃん」です✨

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

いつも、スタッフへのお心遣いをいただき、ありがとうございます![]() 🍀

🍀

今回も患者様よりプレゼントを頂きましたので、

感謝の想いを込めてご紹介させていただきます✨

かすみ草の代表的な花言葉は、「感謝」「幸福」「無邪気」「親切」だそうです。

『感謝』

私たちスタッフは、

たくさんの患者様に出逢えること、出逢えたことに感謝します。

たくさんの患者様に支えられていることに心から感謝します。

これからも感謝の気持ちを忘れず、皆様の心を少しでも温かくできるよう

おもてなし力を高めていきますのでよろしくお願いいたします💪

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]() 看護師です🍀

看護師です🍀

今回は、誰もが一度は経験すると言われている

『腰痛』

についてお話したいと思います![]()

![]()

皆様はご存じでしたか❔

厚生労働省の調査によると、日本人が症状を自覚する病気やケガのランキングで、

男性の第1位、女性の第2位が何と『腰痛』だそうです![]() 💦

💦

腰痛と言っても、原因は様々です。

以下のグラフの通り、腰痛のうち、約15%は原因を特定できる「特異的腰痛」と言います。

そして、残り85%の腰痛が原因を特定できない「非特異的腰痛」です。

原因が特定できない腰痛がこれ程の割合を占めているとは驚きですね![]() 💦

💦

そして、整形外科で扱う主な『特異的腰痛』は以下の通りです。

『非特異的腰痛』の原因としては以下が考えられています。

当院でも、毎日たくさんの患者様が『腰痛』を訴え受診されます。

原因は様々ですが、痛みで辛いのは皆様同じですよね![]() 💦

💦

少しでも、皆様の腰痛が改善するよう、当院では以下のような治療法をご提案しております![]()

原因も様々であれば、治療法もまた様々。

当院は、患者様1人1人に合ったオーダーメイドの治療をご提案させていただきます![]()

症状や治療法について、何かご不明点があればいつでもご相談ください🍀

最後に、『慢性腰痛』に対してのストレッチをご紹介させていただきます![]()

注意!!

『急性腰痛』などの急性期では、ストレッチやマッサージは症状を悪化させるリスクがあります!!

医師の指示があった際は、『安静』をお願いします![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

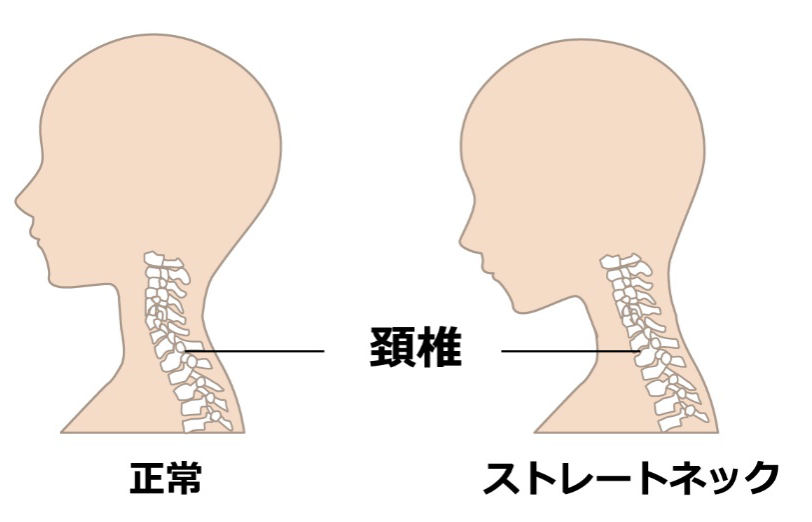

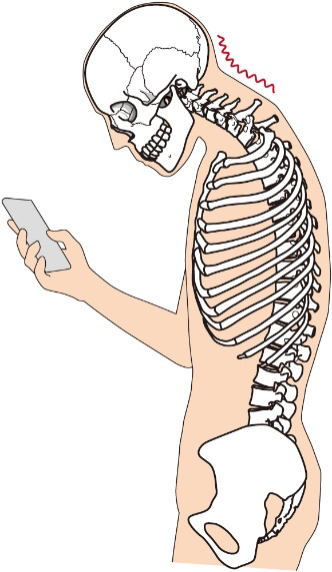

ストレートネック(スマホ首)

こんにちは😊

今回は、以前も一度お伝えしていましたが、近年よく耳にするようになった「ストレートネック」についてお話したいと思います。

コロナ禍でリモートワークが増え、パソコンや、スマートフォンを長時間利用されている方も多いと思いますが、

・肩こりがひどい

・長時間のデスクワークで頭痛がする

・首が痛くて上を向けない...

といったお悩みがある方はいらっしゃいませんか?

こんな症状がある方はストレートネックかもしれません。

◎ストレートネックとは?

本来であれば頚椎は緩やかな前カーブを描いています(生理的彎曲)。その頸椎が前傾姿勢を続けることにより、本来のカーブが失われ、直線になった状態のことです。

◎なぜストレートネックになるの?

・スマートフォンやパソコンの使用時間が長い

「スマホ首」という言葉もあるように、スマートフォンの普及に伴い、ストレートネックの方は増加しています。画面を見る際、自然と顔を前に傾けることになります。この姿勢が一時的・短時間であればそれほど問題ではありません。この姿勢をとり続けることが柔軟性、筋力の低下に繋がってしまいます。

・猫背

背中が丸まっている姿勢では、頭を後ろに引くことが出来ません。前に屈んでしまうと、首への負担となり、ストレートネックの原因となってしまいます。

◎よくある症状

・首や肩のこり

頭はボーリングの玉ほどの重さがあります。通常より前方に突き出た頭を支えるために、筋肉に負担がかかってしまいます。負担がかかり続けると、筋肉の柔軟性が低下し、首や肩のこりとして症状がみられます。

・頭痛

同様の理由で、頭につながる首や肩の血流が悪くなると頭痛がみられます。

・手のしびれ

頸椎には重要な神経が通っています。頸椎の変形が強くなってしまうと、この神経を圧迫し、手のしびれなど神経症状がでてしまうことがあります。

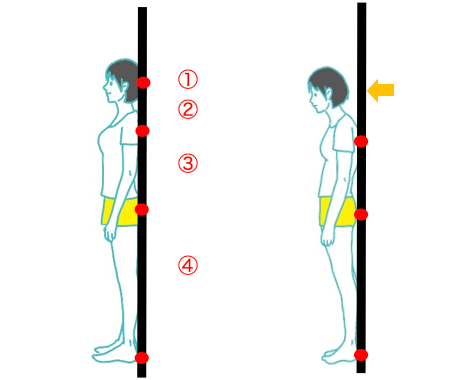

◎セルフチェック

自宅でも可能なセルフチェックをご紹介します。

壁に①頭②背中③お尻④踵それぞれがつくか確認しましょう。

⇒右のイラストのように頭が自然に壁につかないときは、ストレートネックの可能性があります。

◎今すぐできる姿勢改善

・パソコンやスマートフォンの使用中にストレッチをする

先ほども述べたように、長時間、同一の姿勢をとり続けることがストレートネックの原因となります。「パソコンやスマートフォンの使用をやめましょう。」というのは、現代社会では難しいと思います。そのため、使用時間中に、目線を上げる、首をまわす、などストレッチを行うようにしましょう。15分に一度、水分補給をする時、など自分の中でルーティン化してしまうと簡単に行えると思います。

・パソコンや椅子の高さを調整する

パソコンの画面が目線より下方に位置している、椅子が高すぎて画面をのぞき込むために前傾姿勢になってしまう、というように環境自体が姿勢不良を招いていることもあります。パソコンの下に台を置いて少し高い位置に設定する、椅子を低くするなど、自分に合った環境に調整しましょう。

ストレートネックは日ごろの生活が大きく影響を与えます。当院では、患者様に合ったストレッチや環境調整について指導させていただきます。ストレートネックの程度によっても、症状が異なりますので、お気軽にご相談ください😊

まつもと整形外科

福岡県久留米市安武町安武本3333-3

●診察時間●

平日 9:00~13:00

14:30~18:00

土曜日 9:00~13:00

糖尿病内科 (月・水)

10:00~15:00(昼休みなし)

循環器内科(金)

9:00~13:00

14:30~17:30

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

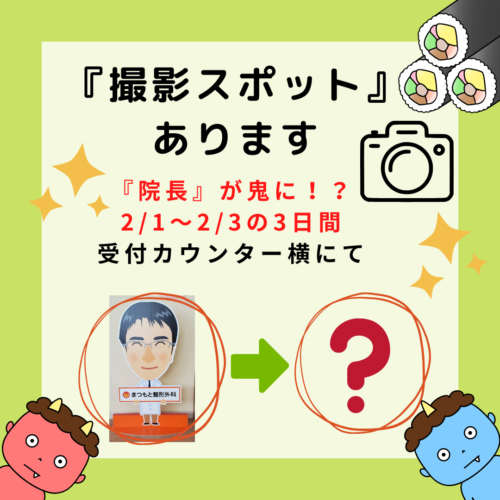

まつもと整形外科の節分企画第2弾です✨

院長先生より、スタッフみんなへ恵方巻のプレゼントがありました😄😄

今回は久留米市津福本町にある魚政さんの『うおまさ恵方巻』です!

当院のこともご存じで、お支払いの際は「いつもありがとうございます!患者さん、いつも多いですね」と優しくお声をかけてくださり、お客様が多く、忙しい中、一人一人に丁寧に接客されてあるところもすごく感動しましたし、接遇の面でも勉強になりました☆

とっても美味しくいただきましたので、ご紹介させていただきます![]()

魚政 – 家族を大事にする皆様のお手伝い これからもずっといつも寄り添う 日常の友のような魚政でありたい (fish-uomasa.jp)

そして、院長とのじゃんけん大会で優勝者は「✨豪華海鮮巻✨」をGETしましたよ🎶

今年も幸多い1年になりますよう願って🍀

みんなで南南東を向きながら食べました![]()

魚政さん、院長先生ありがとうございました☆彡

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]() 看護師です🍀

看護師です🍀

今日は節分の日でしたね🥰

皆様はどう過ごされましたか?✨

今回は、当院で節分企画を開催しましたので、そのご紹介をしたいと思います✨

まず、玄関先で『鬼』に紛争した院長と、素敵なウェルカムボードでお出迎えです![]()

(院長可愛すぎます💕笑)

そして、ご来院された患者様や付添いの方へ『福豆』のプレゼントをさせて頂きました✨

また、スタッフが交代で鬼になりましたが、皆様は見つけられましたか?( *´艸`)✨

笑顔が素敵過ぎて惚れ惚れする~![]()

福豆をお渡しする際に、たくさんの方から感謝の言葉や「今日病院に来てよかった~![]() 」など、

」など、

嬉しいお言葉を沢山頂きました✨そして沢山の笑顔も頂きました✨

凄く励みになります![]() ありがとうございます

ありがとうございます![]() 💕

💕

これからも、『皆様に寄り添うクリニック』として日々頑張りますのでよろしくお願いします✨

最後に、

もう一つご紹介したい節分企画がありますが、それはまた第2弾としてご紹介させて頂きたいと思います![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

先日、朝から道路にうっすら雪が積もり、クリニック敷地内の駐車場も凍っていたため、朝早く出勤してくれたスタッフで雪かきをしている様子です⛄❄

幸いにも大きな被害もなく、通常通り診療ができました✨

雪に慣れていない私たち九州の人は少し積もるとドキドキして、慌ててしまいますね😅

まだ2月中はこのような日もまたあるかもしれないので、患者様に安心して来院頂けるよう、今後も協力して準備したいと思います🙌✨️

玄関にかわいい雪だるま☃️💓も出来上がりましたよ🙌🙌✨️

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

今回は全体会議の様子です✨

まずは嬉しいご報告で・・

院長より、スタッフへ結婚のお祝いがありました♡

おめでとうございます🥰

スタッフみんなでお祝いしましたよ♡

そのあとは感染委員会と安全委員会の発表と報告があり、スタッフみんなで共有しました‼

2週間に1回の全体会議では他部署と共有し、学ぶ時間なので当院では大切に取り組んでいます🌟

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]() 看護師です

看護師です![]()

もうすぐ節分ですね👹

皆様はどのように過ごされるご予定ですか?✨

今日は節分イベントのご案内をさせていただきます🍀

当院では、2月3日(金)にご来院頂いた方へ『福豆』のプレゼントを企画しております![]()

ささやかではありますが、スタッフ皆で心を込めて準備させて頂きました![]() ✨

✨

また、鬼の角を生やしたスタッフが院内のどこかに出没します👹

神出鬼没です![]() (笑)

(笑)

見つけたら、「鬼だ!」と声を掛けてください。

何が起きるかはその時のお楽しみです( *´艸`)![]()

-500x500.png)

最後に、当院のシンボルでもある『院長』のオブジェが鬼に変身します![]()

2/1~2/3の3日間限定です![]()

撮影スポットを準備する予定ですので、よかったら一緒に写真を撮ってくださいね![]()

![]()

今朝のニュースでは、10年に1度の強烈な寒波が襲来する見込みと報道されていました![]()

まだまだ寒い日が続きそうですね💦

皆様、体調を崩されないようご自愛ください![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」、理学療法士の小塩です。

皆さんは、筋肉についてどのくらい知っていますか?

今回は筋肉についてお話しします。

筋肉について(基礎知識)

人間の体には大小600を超える筋肉が存在し、生命活動を維持する上でも重要な役割を果たしています。

その働きは、体を動かすというだけではなく、体を守る、基礎代謝をあげる、血液やリンパの循環を促すなど、様々な働きをしています。

筋肉の減少はそのまま体の不調へと繋がる恐れがあります。

筋肉の働き

筋肉は、決してボディビルダーやスポーツ選手だけに必要なものではありません。姿勢を維持したり、立つ・歩くなどの日常生活のあらゆる動作をするために欠かせないことはもちろん、心臓や内臓の働きにも関与するとても重要な器官です。

筋力が衰えないよう維持し、必要に応じて鍛えることは、健康的で人間らしい日常生活を送る上で非常に重要です。

筋肉の種類

筋肉はその構造や働きの違いによって、骨格筋、心筋、平滑筋の3つの種類あります。

1 骨格筋(こっかくきん)

骨格筋とは運動にて増加する筋肉のことで、筋肉全体の約40%を占めます。

関節をまたいで、2つの骨についている筋肉が伸び縮みすることで、体を動かしています。

2 心筋(しんきん)

心臓を動かしている筋肉のことです。

3 平滑筋(へいかつきん)

消化管や血管に作用し、消化や血流を助ける筋肉のことです。

筋肉は、私たちが生きていくために欠かすことのできない、さまざまな活動を担っています。

筋肉の役割

1体を動かす、体を安定させる。

筋肉の中でも骨格筋は、骨と骨をつなぐようについており、歩く、走る、座るなどの一環の動作も、筋肉が伸び縮みすることで、成り立っています。

また骨格筋が関節を安定させることで姿勢を保ち、正常な動きを行なっています。

人間は、常に重力の影響を受けており、体を支えるだけでも多くの筋肉を必要としており、力を発揮しています。

2衝撃の吸収、血管・臓器の保護

外部の衝撃から体をまもる役割を担っています。筋肉は、内臓や骨などを衝撃から守っています。また、筋肉で覆うことによって、血管や臓器も守っています。

3ポンプの役割

心臓から押し出された血液は、体の隅々までめぐって静脈を通り再び心臓に戻ってきます。

心臓から離れた場所になるほど、送り出された血液の勢いは弱くなります。その時、筋肉が伸びたり縮んだりすることで、静脈に圧力がかかり、血液の循環が促進されるのです。

この作用は「筋ポンプ作用」と呼ばれ、血液を循環させるのに重要な働きをになっています。なかでも、心臓からもっとも遠い足に巡ってきた血液を心臓に押し戻す時に重要な役割を果たすのが、ふくらはぎの筋肉であり、その働きから「第二の心臓」とも呼ばれています。

4熱生産、代謝上昇

人間は常に体温が36度から37度を保たれるようになっています。この体の熱生産の約6割を筋肉が占めています。熱を発生させることで、寒い環境下でも一定の体温を保っています。

それだけ生命維持という点においても大切な熱を発生させるため、筋肉は常に、エネルギーを消費しています。そして、その主なエネルギー源は糖質と脂質です。筋肉が多いと、この熱の発生量(基礎代謝)も増えるため、代謝がアップし、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病の予防にもつながります。

5免疫力を上げる

筋肉は人間の免疫力にも関係があります。リンパ球を始めとする免疫細胞は、グルタミンというアミノ酸によって活性化されます。このグルタミンは、筋肉内に多く蓄えられていることから、筋肉が減ってしまうと免疫機能が低下します。

6ホルモンの産生

骨格筋が産生するホルモンの主な役割には、筋肉や骨の形成や再生、抗炎症作用、糖質や脂質の代謝への関与、心筋細胞や血管内皮細胞の保護に役立っています。

7水分を蓄える

人間の体の中で、最も大量の水分を保持しているのが「筋肉」です。

脂肪量が多い女性にくらべると、筋肉量が多い男性のほうが体内総水分量は多く、健康な成人で、体重の60%前後(男性60%、女性55%)となっており、中でも体重60kgの成人男性は、約15kg~20kgもの水分が筋肉に蓄えられています。

筋肉が少ない人は水を飲んでも体に貯めておくことが難しく、脱水症状を起こしやすくなります。

また、筋肉量が大きく減りやすい年配者の場合、体の中の水分が5kg~10kgも減ってしまっている場合もあり、毎年、年配者に熱中症を発症する方が多い理由の一つになっています。

今回のブログを読んでいただき、筋肉についての基礎知識を学ぶことで、運動のモチベーションを高めるキッカケにして頂けると嬉しいです。

気になることやどんな筋トレをすればいいかお悩みでしたら、お気軽にご相談下さい。

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]() 看護師です✨

看護師です✨

今回は、私が見つけた感動スタッフ『近藤さん』についてご紹介したいと思います![]()

時はさかのぼること昨年末、大掃除終盤での出来事です。

診察台にそっと何かを置いている近藤さん・・・(。´・ω・)?

そこで私が見たものは・・・|д゚)

な、何と!!手作りカレンダー‼(⊃Д)⊃≡゜゜

そのクオリティの高さといったらっ![]() !!

!!

フェルトを切って作ったそうですが、細部まで表現されていて驚愕です✨

近藤さんに、大変だったでしょう?と尋ねたところ、

「いやいや、楽しかったですよ~![]() ✨診察中に、患者様もみれるように

✨診察中に、患者様もみれるように

もう一つ卓上カレンダー置いたらどうかなと思って作ってみました![]() 」と

」と

満面の笑みでした![]()

凄く素敵なおもてなし愛![]() ですよね

ですよね![]()

笑顔が素敵で、かわいい声が特徴の近藤さんです![]()

見た人がほっこりなるようなカレンダーは4つあります![]()

診察室や処置室に置いてありますので、診療の際は是非探してみてくださいね![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

先日、佐賀県有田町より「口石やすひろ整形外科クリニック」様が当院へ施設見学にお越しくださいました☆

みなさんのお人柄が温かく、おもてなしの心を大切にされたクリニック様で私たちも大変勉強になりました![]() ✨✨

✨✨

情報交換することで、当院のいいところ、もっと改善できるところなども見えてきて、刺激を頂く、とてもいい機会となり、感謝です🍀

今回も出会いとご縁を大切に日々、学び、成長していきたいと思います!!

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

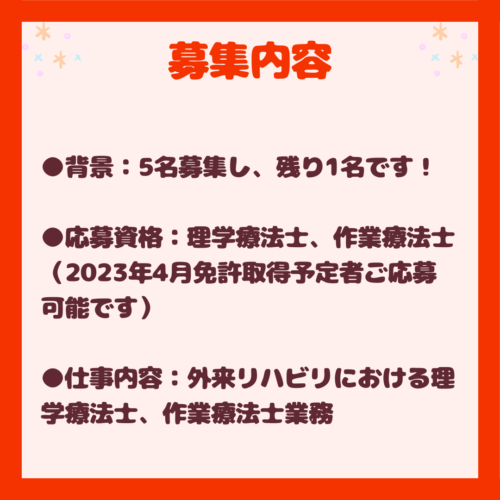

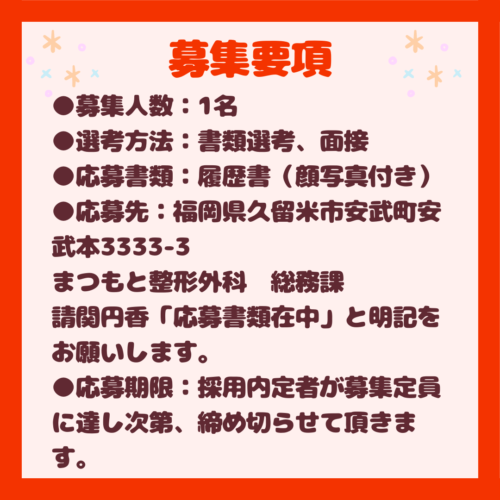

こんにちは🍀 🌟理学療法士・作業療法士募集の最終案内です 🌟

ありがたいことにホームページやInstagram等をご覧いただき、2023年度もたくさんのお問い合わせや、施設見学にご来院頂き、内定者も続々決まり、残り1名となりました✨✨

2023年3月卒業、4月免許取得予定者の方もご応募可能です🥰 施設見学は随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください😊 今回が最終募集になりますので、内定者が決まり次第、締め切らせて頂きます!

現在、求職中の方、迷っている方、少しでもご興味がある方はお早めにご連絡をお待ち致しております😊

お電話→0942-27-0755

採用担当:請関(うけぜき)まで宜しくお願いします🌟

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは✨

当院では、いつも患者様や業者様からスタッフへ温かいお言葉やプレゼントを頂き本当に感謝しています🍀

今回は感謝の気持ちを込めて頂きものをご紹介させて頂きます😊

スタッフみんなでおいしく頂き、パワーを頂きました🥰

いつもたくさんの患者様や業者様に支えられていることを忘れず、1日1日を大切にスタッフ一同取り組んで参りますので、今後とも宜しくお願いします🌟

あけましておめでとうございます!久留米市安武町「まつもと整形外科」の理学療法士の清谷です!

今年もよろしくお願いします!

さて、今回は「骨折」についてです。

骨折とは

骨に何らかの力が加わり、その力が骨の強さよりも大きい時に連続性が断たれる(折れる)ことを言います。

骨折が起こる原因

・ 外傷性骨折・・・正常な骨に強い力が加わって起こる骨折

・ 病的骨折・・・骨粗鬆症、腫瘍(転移性を含む)などにより骨の強さが低下し、通常では骨折が生じないような軽い力でも生じる骨折

・ 疲労骨折・・・健常は骨の同じ部分に小さな力が繰り返しかかることで生じる骨折

※高齢者に多い腰の圧迫骨折は骨粗鬆症が大きく関係しています。

当院ではDEXA法(Dual-energy X-ray absorptiometry)による骨密度測定装置を導入して、骨密度検査を行っています。

骨折ってどのようにして治っていくの?

① 骨折直後に損傷に伴う出血があり、血腫が作られる

② 壊死した組織は吸収されて毛細血管が新たに作られ、血腫内に肉芽組織を作る

③ 仮の骨が作られ、徐々に内部の修復を実施していく

④ 弱い仮骨は骨の吸収・形成を繰り返し、形を整えていく

⑤ 骨折以前のように再形成される

骨は数日や数週間では完全に治ったとは言えません。しっかり骨が治癒していないと偽関節などにつながってしまう恐れもあります。

偽関節とは?

6ヶ月以上たっても骨がくっつかないものや骨がつながっていないのに骨の癒合過程が終了してしまったものを言います。

関節ではないのにグラグラと動き、また痛みが引かない状態となってしまいます。

主な原因としては不十分な固定、仮骨ができていないのに動かしすぎてしまった、血行不良や栄養障害などです

骨折は一定期間固定し、仮骨ができてきた段階で少しずつ関節を動かす、筋力訓練などのリハビリテーションを進めていきます。

当院では他に物理療法を行いながら患者様の症状に応じた治療・訓練提案を実施しています。

お困りなことがあれば気軽にご相談ください

あけましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします!

久留米市安武町「まつもと整形外科」、理学療法士の清谷です。

さて、今回は「骨折」についてです。

○骨折とは

骨に何らかの力が加わり、その力が骨の強さよりも大きい時に連続性が断たれる(折れる)ことを言います。

○骨折が起こる原因

・ 外傷性骨折・・・正常な骨に強い力が加わって起こる骨折

・ 病的骨折・・・骨粗鬆症、腫瘍(転移性を含む)などにより骨の強さが低下し、通常では骨折が生じないような軽い力でも生じる骨折

・ 疲労骨折・・・健常な骨の同じ部分に小さな力が繰り返しかかることで生じる骨折

※高齢者に多い腰の圧迫骨折は骨粗鬆症が大きく関係しています。

当院では最新のDEXA法(Dual-energy X-ray absorptiometry)による骨密度測定装置を導入して、骨密度検査を行っています。

※当院には骨粗鬆症マネージャーが在籍しております。⇨骨粗鬆症マネージャーの紹介はこちら!

○骨折ってどのようにして治っていくの?

① 骨折直後に損傷に伴う出血があり、血腫が作られる

② 壊死した組織は吸収されて毛細血管が新たに作られ、血腫内に肉芽組織を作る

③ 仮の骨が作られ、徐々に内部の修復を実施していく

④ 弱い仮骨は骨の吸収・形成を繰り返し、形を整えていく

⑤ 骨折以前のように再形成される

骨は数日や数週間では完全に治ったとは言えません。しっかり骨が治癒していないと偽関節などにつながってしまう恐れもあります。

○偽関節とは?

6ヶ月以上たっても骨がくっつかないものや骨がつながっていないのに骨の癒合過程が終了してしまったものを言います。

関節ではないのにグラグラと動き、また痛みが引かない状態となってしまいます。

主な原因としては不十分な固定、仮骨ができていないのに動かしすぎてしまった、血行不良や栄養障害などです。

骨折は一定期間固定し、仮骨ができてきた段階で少しずつ関節を動かす、筋力訓練などのリハビリテーションを進めていきます。

当院では他に物理療法を行いながら患者様の症状に応じた治療・訓練を提案を実施しています。

お困りなことがあれば気軽にご相談ください。

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは🍀看護師です![]()

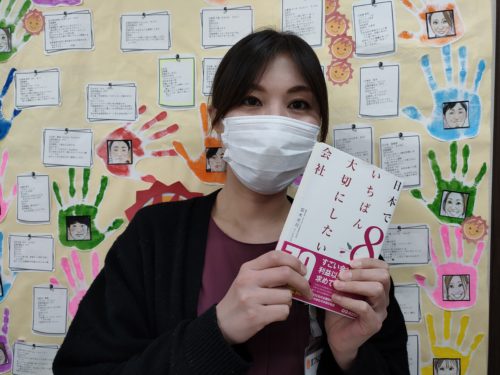

突然ですが、皆様読書はお好きですか?![]()

今回は私がお勧めしたい本のご紹介をさせて頂きたいと思います📚

【日本でいちばん大切にしたい会社】第8巻

http://www.asa21.com/book/b611349.html

この本では、「人を幸せにする経営」を実践されている会社が紹介されています。

その中で、私が一番印象に残ったのは、

「おおこうち内科クリニック」様です![]()

決して交通の便がいいとは言えない立地でありながらも、年間4万5000人の患者様が

治療に来られる大感動クリニック様です✨

同じ医療に携わる一人として学ぶ事が多くありました![]() ✨

✨

「おおこうち内科クリニック」様では全てのスタッフの皆様が真心のこもった感動サービスを提供されています。

本の中で実際にあったエピソードがいくつか紹介されていますが、どれもマニュアルにはないおもてなしばかりです。

常に患者様のニーズを先読みし、「気づいて行動する」というスタッフの皆様のホスピタリティの意識の高さに驚きました。

また、院長先生が「ES(社員満足)なくしてCS(顧客満足)なし」、「CSが重要だからこそ

ESはもっと重要」と、スタッフを大切にされている強い思いや様々な取り組みにより

スタッフの方々の患者様へのおもてなしや病院をよりよくしたいという高い意識・実践へ繋がっているのだ

と感銘を受けました。

この本を読んで、おおこうち内科クリニック様の経営理念である「心地よいクリニック」、

「頼りになるクリニック」、「自慢のクリニック」に少しでも近づけるよう、目の前の患者様

一人ひとりに自分は何が出来るのか、どう動くかを常に考え励んでいこうと思いました。

本の中では、他にも4つの会社の感動物語が書かれています✨

「人を大切にする経営」「人を幸せにする経営」がもたらす影響は無限です✨

涙無しには読めない本![]()

皆様、是非とも読んでみてくださいね![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

【おもてなしスタッフ紹介】

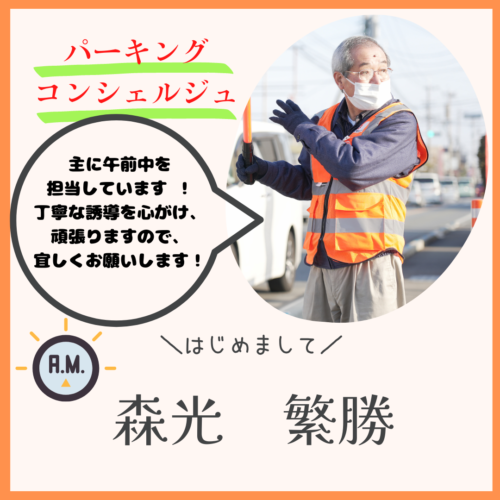

まつもと整形外科に新しくパーキングコンシェルジュとして森光さんと筒本さんがチームの一員になりました🤗

患者様がスムーズに車を駐車できますよう、寒い中、誘導を頑張っていただいています✨

まつもと整形外科のロゴ入りベストがとてもお似合いなお2人です🥰

毎日、森光さんと筒本さんが笑顔で丁寧に誘導しますのでどうぞ安心してご来院ください✨

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは!

いつもまつもと整形外科のブログをご覧いただき、ありがとうございます!

こちらのブログでは病気のことや、皆様の健康維持に役立つ情報なども発信して参りますので、

引き続き、宜しくお願いします😊✨

今回は腰椎椎間板ヘルニアについてお話します!

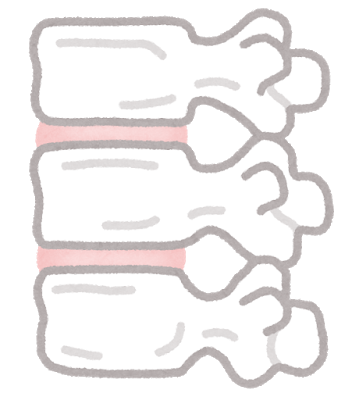

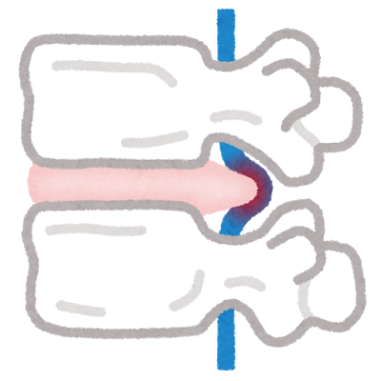

腰椎椎間板ヘルニアとは?

正常な背骨

ヘルニアの場合

【病態】

腰椎椎間板ヘルニアとは、腰の背骨の間の椎間板が変性し、

症状

ヘルニアがあっても症状のない無症状のものもあります。

また、症状のひどい場合には足の感覚が低下したり、

【要因】

20〜40代の男性に多く、重いものを持ち上げるなどの重労働、

【診断】

身体的所見や神経学的所見をみていきます。

また画像診断ではレントゲンやMRIでの検査を行います。

【治療】

痛みが強い場合には痛み止めの薬や注射、

腰痛体操など自宅での運動も行っていきます。

治療を行っても痛みが軽減せず日常生活に支障があるとき、

当院ではリハビリにも力を入れており、施術や自宅でできる自主訓練![]()

気になることがありましたら、お気軽にご相談ください![]()

![]()

まつもと整形外科

福岡県久留米市安武町安武本3333-3

TEL:0942-27-0755

●診察時間●

平日

9:00~13:00

14:30~18:00

土曜日

9:00~13:00

糖尿病内科

月・水

10:00~15:00(昼休みなし)

循環器内科

金

9:00~13:00

14:30~17:30

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]() 看護師です💉

看護師です💉

ご紹介が遅くなりましたが、昨年末の「煤払い」について

ご紹介したいと思います🧹

スタッフが各担当場所に分かれて大掃除を行っていきます。

普段手の行き届かない所まで徹底的にやります💪🔥

上もやります。

下もやります。

外もやります。

皆で協力して「煤払い」を行いました~![]()

今年も良い年になりますように🍀

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]() 看護師です🍀

看護師です🍀

先日のBlogで「ビンゴ大会」についてご紹介させて頂きました。

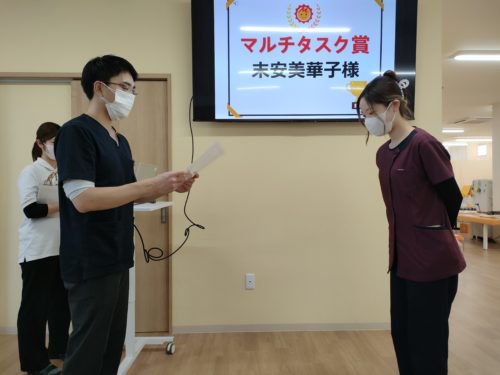

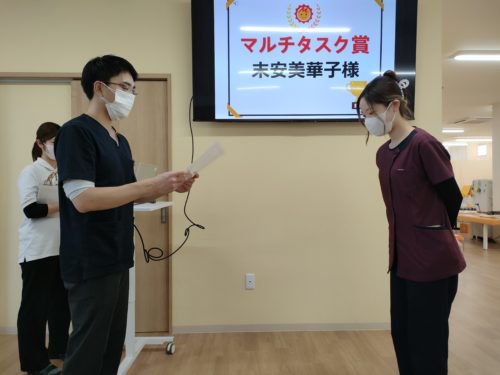

実は、ビンゴ大会の前に表彰式が行われたので今回はその事について

ご紹介したいと思います✨

どこにもない、当院だけの特別な賞![]()

表彰される事は何歳になっても嬉しいし、モチベーションも高まりますよね✨

今回表彰されたのは、6名のスタッフです![]()

「マネージメント賞」・・・大部隊が所属する部署を見事に統括した統率力の持ち主Tさん。

「ファン作り賞」・・・明るく元気な笑顔で患者様を癒してくれるOさん。

「おもてなし賞」・・・笑顔で挨拶、優しいお声掛け、おもてなしの心を兼ね備えているTさん。

「アクティブ賞」・・・誰よりも積極的に仕事をこなし、資格チャレンジにも挑んだSさん。

「マルチタスク賞」・・・本業の業務だけでなく、他部署の仕事もいくつもこなすSさん。

「ひらめき賞」・・・患者様やスタッフへの取り組み・アイディアをひらめいたOさん。

表彰シーン、素敵です![]()

6名のスタッフさん、おめでとうございます![]() 👏✨

👏✨

表彰されたスタッフさんを見習いながら、今年も頑張ろうと思う今日この頃です🍀

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは🌞看護師です![]()

新年、あけましておめでとうございます🎍

2023年も「まつもと整形外科」を宜しくお願い致します。

さて、今回は年末に開催されたビンゴ大会についてご紹介したいと思います![]()

当院は、昨年も一昨年同様コロナ禍により忘年会が出来ませんでした![]()

![]()

致し方無いですが、やはり寂しいですよね・・・。

しかしっ!!今回は院長の粋な計らいでビンゴ大会が催されたのです!!

景品総額何と〇〇万っ!!![]()

![]()

![]() (金額はご想像におまかせします

(金額はご想像におまかせします![]() )

)

司会進行スタッフのもと、豪華景品が次々と紹介されていきます✨

その盛り上がりようときたら・・・笑

スタッフの興奮が伝わりますか?![]()

景品はBINGOした人から好きなものを選べるとあって皆意気込みが凄いです![]()

商品の一部です。

お酒・・・が多いですね(笑)

勿論、お酒以外でも素敵な景品を色々準備して頂いてましたよ![]()

ビンゴカードの準備はOK、いよいよゲーム開始です!!💪

TV画面上にビンゴマシンが表示されます(今はそういうアプリもあるのですね![]() )

)

玉が出るたびに「あったぁ!」、「ない~っ!」と様々な声が聞こえてきます

そして、最初のリーチ者出現っ!!

そしてそして・・・「BINGO~(≧▽≦)!!✨✨」

皆の歓声が上がります![]() 👏

👏

因みに、一番にあたったスタッフが選んだものはコレっ✨

炭酸水メーカー![]()

どんどんまいります!!

BINGO者が続出し、現場の雰囲気は最高潮に達します!!!!!

院長がスタッフ一人一人に景品を渡されます。

皆、いい笑顔ですよね![]()

景品がどんどん無くなっていき、当たっていないスタッフは焦ります💦

でも、その焦りは無用でした✨

院長は、全スタッフの景品を準備して下さっていたのです✨👏

何とも粋な院長です!

最後にBINGOしたスタッフまで、皆で応援し喜び合うというホントに素敵で楽しい時間となりました![]()

院長、準備してくださったスタッフさん、ホントにありがとうございました🍀

今年も皆で楽しくお仕事頑張りましょう💪

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

新年 あけましておめでとうございます🎍

本日1/4より、通常診療を開始しております😊

本年もどうぞよろしくお願い致します!

お気をつけてお越しください🍀

まつもと整形外科

福岡県久留米市安武町安武本3333-3

●診察時間●

平日

9:00~13:00

14:30~18:00

土曜日

9:00~13:00

糖尿病内科

月・水

10:00~15:00(昼休みなし)

循環器内科

金

9:00~13:00

14:30~17:30

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

本日の13:00までで2022年の診療は終了しました。

今年は5月に新築移転し、新しいまつもと整形外科として開院しました!

患者様、業者様、地域の皆様に支えられ、本当に感謝しております✨

本日午後からは大掃除をスタッフみんなで頑張ります‼

YouTube第5弾をアップしましたのでご紹介させて頂きます!

今回の内容はおもてなしスタッフ紹介です!手話にてお話をすることができます、リハビリ助手の前田さんです‼

『腰や膝が痛いけど耳が聞こえなくて症状を伝えるのが難しい』『耳が聞こえないから、嫌な顔をされたらどうしよう』たくさんのお悩みをもって受診に来られる方も多いと思います。

そんな時はリハビリ助手前田さんの登場です!問診から診察までご一緒しスムーズに院長や看護師に架け橋をしてくれます!お困りの際はいつでもお声掛けくださいね🍀

まつもと整形外科では「おもてなし」の一環として、手話のできる方を採用しています!

そして今後も耳が不自由な方でも安心して受診することができますよう全力でサポートしていきたいと思います!ぜひYouTubeをご覧ください😍

今年もお世話になり、ありがとうございました。

2023年もどうぞよろしくお願い致します🍀

良いお年を~🎍✨

スタッフ一同

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

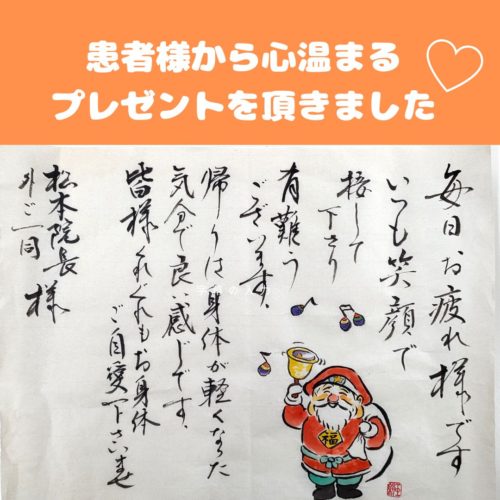

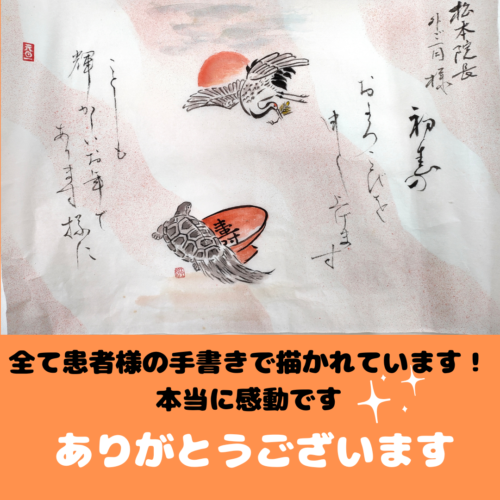

こんにちは!

先日、患者様より全て手書きで、患者様手作りの素敵な贈り物を頂きました✨

本当に心が温まり、スタッフ一同、

感謝です♡

スタッフルームに飾らせて頂きました🥰

私たちスタッフも患者様が温かいお気持ちで来院し、治療頂けるよう、日々考え、取り組んでまいります!

2022年の診療は明日12/29(木)の13時までです!2023年は1月4日(水)~通常診療になりますので、どうぞよろしくお願い致します😊

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

おはようございます🌄

今日は天気が良く少し暖かく感じます🍀

2022年も残すところ4日です!

まつもと整形外科では恒例となっている門松を明日、12/28(水)朝8時頃から製作・設置をします🎍✨

1年の始まりを縁起物の門松で迎えて2023年も患者様、スタッフ、みなさまが良い年になりますように☆彡

完成した門松はYouTubeやInstagramでも案内しますのでぜひご覧ください😊

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

まつもと整形外科で実施している専門外来【2023年1月】は以下の通りです!

診療担当(内科)

松本 千紗(糖尿病専門医)

専門分野:糖尿病(1型糖尿病・2型糖尿病)・脂質異常症・高血圧・生活習慣病全般

月曜日・水曜日

10:00~15:00(昼休みなし)

守谷 知香(循環器専門医 総合内科専門医)

専門分野:高血圧・狭心症・不整脈・心不全・生活習慣病全般

金曜日

9:00~13:00

14:30~17:30

※診察時間が整形外科と異なるのでご注意ください‼

※内科のみ初診予約をWEBもしくはお電話にて受け付けております![]()

WEB予約はこちらから

➡https://www.489map.com/helios/A5090162/reserve

TEL予約はこちら

- 0942-27-0755

2023年1月は毎週、土曜日の9:00~13:00に

脊椎専門外来・骨粗鬆症外来があり、院長と非常勤医師による2名体制です!

待ち時間短縮に努めてまいりますので宜しくお願い致します![]()

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

12/23本日の久留米市は積雪が心配されましたが、道路は積もることがなく、通常通り朝から診療できております✨

どうぞお気をつけてご来院ください🍀

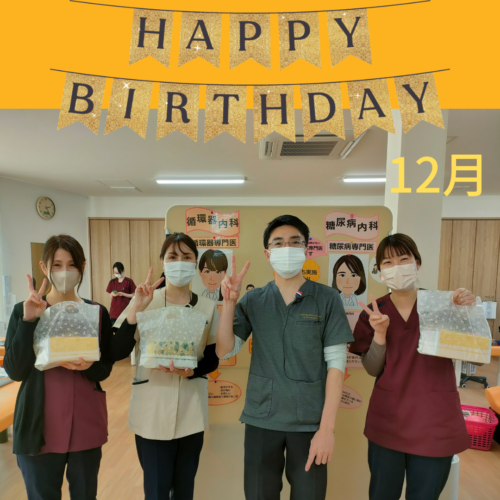

12月もハッピーバースデー🎂のお祝いをしました🤩

院長よりおいしいケーキを頂いて、スタッフは一言、抱負や想いを発表しましたよ😊

楽しく元気に年を重ねて、患者様にも元気を与えられるよう、頑張ります🤗

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは✨

昨日は久留米市では、今年初めての雪でした!今朝も冷え込みましたね!

院内は暖かくし笑顔でお迎えできるよう、スタッフ一同お待ちしております🥰

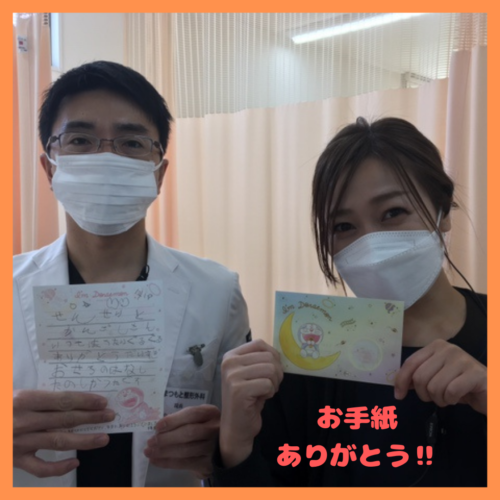

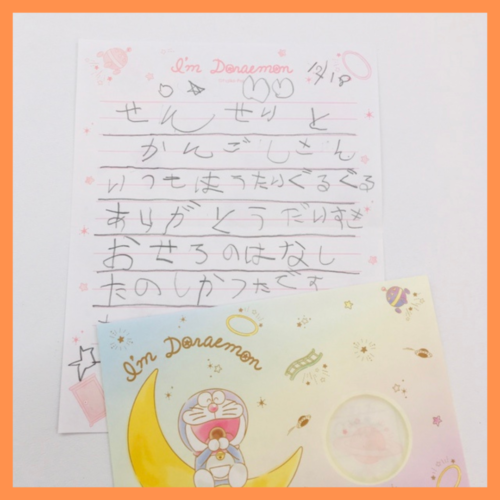

今日は患者様より心温まるステキなプレゼントを頂きました😍😍

毎日包帯の交換に頑張って通ってくれた子どもさんより先生、スタッフへお手紙を頂きました✨✨『ほうたい、ぐるぐるありがとう』の言葉に、今朝の冷え込みも吹っ飛び、こちらが元気を頂きました🤭

『看護婦さんもオセロについて教えてもらってうれしかったよ😊

サンタさんもたのしみだね♡』

たくさんの元気をパワーにがんばります。気を付けてご来院ください!

こんにちは!久留米市安武町「まつもと整形外科」、理学療法士の仲です。

今回は、「手根管症候群」についてお話させて頂きます。

○手根管症候群とは

人の手首には「手根管」と呼ばれる部位があり手の骨や靭帯などによってトンネル状の空間があります。そのトンネルの中を神経や腱などが通っています。トンネルの中を通るものの中には腕や手にある手指の感覚や運動において重要な役割をする神経の一つである正中神経という神経があり、何らかの原因で神経が圧迫されることによって手のしびれや痛みを引き起こす病気です。

○原因

詳しい原因は未だに分かっていませんが、突発的に起こるものが多く、一般的には妊娠・出産期や更年期の女性や手・腕の骨折によって手根管が圧迫される、仕事・スポーツなどで手首の曲げ伸ばしや手首に負担のかかるような動きを繰り返すなど、手の使い過ぎで「手根管内の正中神経に傷がつく」又は「手根管内に炎症が起こり腫れる」などといった原因があります。

その他にも、糖尿病や人工透析、関節リウマチを発症されている方、甲状腺疾患などに合併して発症する場合もあります。

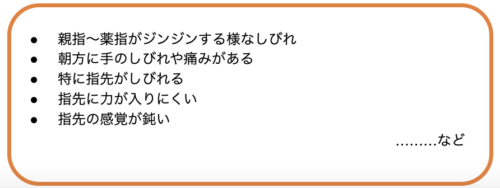

○症状

手根管症候群では、正中神経という神経が障害されるため、主に正中神経が感覚や動きを担っている親指~薬指(特に中指)の指先に異常が起こります。

症状としては、

進行すると、物をつかむ、ペットボトルのキャップを開ける、ボタンを留める、縫物、指先同士でつまむ(対立運動)などの動作が困難になります。

○診断・検査

診断には、手根管部位のMRIやエコーによる画像検査や機械を使って正中神経の伝導速度を測る検査があります。

また、代表的な検査方法として手首の手のひら側を叩いて指先の痛みや痺れを検査する「ティネルサイン」と呼ばれる検査方法や両方の手の甲を体の前で1分程度合わせてしびれや痛みの有無を検査する「ファーレンテスト」という検査方法などがあります。

※下の写真はファーレンテストです。

○治療

手根管症候群の治療法は、大きく分けて保存療法と手術療法の2つあります。

保存療法では、手根管症候群の原因でもある手や手首に掛かる負荷を取り除くため、手首に装具を装着して固定する方法が基本的です。また、手首を長時間圧迫する姿勢(手首を曲げる・捻る)を避けることも必要になってきます。

炎症が強い場合は、ステロイド系の注射や薬などで炎症を抑える方法があります。

手術療法では、内視鏡を使って手根管内の圧迫している部位を切除するといった手術方法などがあります。

○終わりに

当院では、リハビリを積極的に行っており、理学療法士・作業療法士が患者様一人一人の症状に合わせた運動やストレッチ等を実施しています。

手根管症候群だけでなく、様々な症状に対して予防法やアドバイス等もございますので気軽にご相談ください。

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

今回は『むち打ち』についてお話ししたいと思います!

●~むち打ちの原因~

むち打ちとは頚椎捻挫ともいい、

●~むち打ちの症状~

首の痛みや肩こりのような症状のほか、頭痛、吐き気、

事故直後には症状がなくても、2、3日経過してから症状が強くでる方も

●~むち打ちの治療~

発症後~2週間程度は急性期となり炎症が生じている可能性がある

ある程度痛みが落ち着いてきたらマッサージやストレッチ

むち打ちは後遺症が残る可能性があるため後遺症を残さないために

交通事故などで症状がない方も後から症状が出てくることもあるた

●~まつもと整形外科の交通事故の治療~

🌟ポイント①

多くの交通事故の患者さんの治療に携わり、警察や保険会社との対応にも慣れて、経験豊富です!

久留米市で交通事故治療に関しては最も実績があります。警察や保険会社との対応にも慣れておりますので、わからないことはご相談下さい。

🌟ポイント②

自賠責保険が適用されると、自己負担金はありません!

交通事故の場合、自賠責保険を利用して自己負担金無し(無料)で治療を受けることができます。

通院にかかる交通費や休業補償などの保証をされます。保険会社へ「まつもと整形外科」を受診することをお伝えください。

🌟ポイント③

リハビリ専門家である理学療法士・作業療法士が多数在籍!

物理療法のためのリハビリ機器も充実しています!

セラピストである理学療法士と作業療法士が計15名在籍しています。

🌟ポイント➃

整骨院と併用可能です!

当院は整骨院との併用通院は可能です。また、整骨院に通院中で、画像検査が必要な方は当院で撮影することができます。

後々、自賠責保険終了後に後遺症診断書が必要になる可能性がある方は、定期的な診察がないと経過がわからないために後遺症診断書を記載ができません。当院と整骨院を併用通院する場合、整骨院へ通院中であっても当院へ定期的な通院(週1回以上)が必要になります。

🌟ポイント⑤

交通事故専門の弁護士へご紹介も可能です!

ご加入している保険に弁護士特約が付いている方は、費用もかかりませんので利用して弁護士に相談することができますので、ご希望の方は交通事故を専門としている弁護士をご紹介いたします。

ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください![]()

TEL:0942-27-0755

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

いつもまつもと整形外科のブログをご覧いただきありがとうございます😊

患者様より、今年最後の診療とのことでスタッフにクリスマス🎁のお菓子を頂きました😄

サンタさんの袋いっぱいに入っており、みんなで喜んで選び、頂きましたよ♡

今年も残り少なくなりましたが、患者様からの温かいお言葉や、贈り物を頂くこともあり、感謝🙏の1年でした🥰

まだまだ今年は12月29日(木)午前中まで診療を行っております!

スタッフも患者様の心と身体が元気になっていただけるよう、精一杯対応させて頂きますので、どうぞ宜しくお願いします😊

院内は換気をしながら、暖かくしておりますので、お気をつけてお越しください🍀

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

先日、東京都より、「えこだ駅前山田整形外科」の山田院長と理学療法士の黒田さんが当院へ施設見学にお越し下さいました✨

遠方の東京都より見学に来ていただき、本当に嬉しい話です![]()

![]()

山田院長と松本院長は学生時代を共に過ごした間柄とのことで、写真もバッチリ撮れてよかったです🥰

同じ時期にクリニックを開院しており、苦労や課題など共感することも多く、私たちもたくさん学び、刺激を頂きました!

サッカーが得意でパワフルな山田院長と黒田さんを中心に益々発展されること間違いないクリニック様でした✨

施設見学の後は、情報交換する場を設けることもできました。話が盛り上がって、あっという間の時間でした。

ありがたいことに、2023年1月にも施設見学の依頼を頂いています😊

久留米市で最も信頼され、圧倒的1番の整形外科として、これからも日々成長していきたいと思います![]()

まつもと整形外科は今後も患者様に寄り添って、よりよい医療の提供とおもてなしの心を大切に取り組んでいきます!そして、このように他院様との出会いとご縁を大切に日々学び、成長していきますので、どうぞよろしくお願いします😆

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」、理学療法士の鶴元です。

姿勢でお悩みの方へ。

今回は「姿勢アライメント」についてお話させて頂きます。

*アライメントとは?*

頭部、体幹、骨盤、四肢の配列のことをいいます。

重力の影響が最小となり姿勢を維持 する筋肉の活動が最小になる理想的な姿勢のことです。

*理想的なアライメントとは?*

・横向きの場合 ・後ろ向きの場合

※黒い線を重心線といい、体の中心を通っていると良い姿勢となります

・まずは、簡単に確認するポイントをお伝えしていきます。

実際に立った状態で、ご自身の姿勢を確認してみてください。

【横向き】

耳、肩関節、股関節、膝関節、足関節を見ましょう!

◎理想の場合:耳たぶ→肩峰(肩関節の中心からやや前方)→大転子(お尻の横の出っぱった骨)

→膝関節前部(お皿の後ろ)、外くるぶしの約2㎝前方となります。

【後ろ向き】

首、背骨、お尻の割れ目、両方の膝関節の間、両方の内くるぶしの間を見ましょう!

◎理想の場合:後頭隆起(後頭骨の中心にある出っぱった骨)→椎骨棘突起(背骨の中心)→殿裂

(お尻の割れ目)→両膝関節内側の中心→両内果間の中心(両内くるぶしの間)となります。

*改善が必要な場合はどうすればいいの?*

現在痛みがある方は運動やストレッチが重要になります。また、痛みが無い方も今後姿勢の影響で痛みが出る可能性が高くなります。

*どのような運動やストレッチがいいの?*

「伸びている場所を縮こめる運動」「縮こまっている場所を伸ばすストレッチ」が必要となります。

例①:理想的な姿勢と比べて肩が前に出ている方

・肩甲骨が開いている→閉じる運動

・前胸部が閉じている→開くストレッチ

となります。

例②:理想的な線に対して背中が左に傾いている方

・右側の横腹が伸びている→縮こめる運動

・左側の横腹が縮こまっている→伸ばすストレッチ

となります。

痛みが強くなる方は運動、ストレッチの仕方が間違っている可能性があります。また、やり過ぎも良く無いので痛みが無い程度で行うようにしましょう!

目安としては、運動は痛みのない程度で、ストレッチは20秒伸ばすを1セットとし、2~3セット

※猫背の方や変形性膝関節症の方のように骨が曲がっている方は、人によっては違う運動、ストレッチが必要になります。

専門的な考え方が必要になるため近くの整形外科へ受診するのをお勧めします。

今回は理想的な姿勢とどのような運動、ストレッチをすると良いのかを簡単に説明させて頂きました。

運動とストレッチは共に効果が実感するまで2~3ヶ月かかると言われています。

※個人差はあります。

当院では患者様に合わせたリハビリを行うと共に自宅でできる運動やストレッチの指導なども実施しております。

お悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

またまた患者様よりたくさんの新鮮なお野菜を頂きました😃✨✨

段ボールいっぱいのサニーレタス、大きな白菜や大根、ホウレン草など患者様手作りの季節のお野菜にスタッフも喜んでいます😍

本当に感謝です‼

お鍋やサラダでおいしく頂きました♡

ありがとうございます🥰

たくさんのパワーを頂いたので、今後も感謝の気持ちとおもてなしの心でスタッフ一同、対応させて頂きます😊

どうぞよろしくお願いします‼

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

今日は大変嬉しいご報告です![]() ✨

✨

このたび当院の看護師の大西さんと理学療法士の宗さんが

『骨粗鬆症マネージャー』の認定試験に合格しました![]()

![]()

日々の多忙な業務の中、チャレンジし、試験勉強に取り組み、無事に1発合格しました![]()

色々なプレッシャーの中、努力し合格された大西さんと宗さんを称え、スタッフみんなでお祝いをしました![]()

スタッフ手作りの表彰状と院長よりお祝いのプレゼント🎁を贈りましたよ!

●骨粗鬆症マネージャーとは?

骨粗鬆症マネージャーは骨粗鬆症の啓発・予防・再骨折の予防・円滑な治療を行うためのサポートといった診療支援を行うコーディネート役です!

当院には2名の骨粗鬆症マネージャーが在籍していますので、栄養、服薬や運動についての指導を行い、骨密度検査を受ける機会を増やし、骨粗鬆症の早期発見に、より努めて参りたいと思います!

また、10年以内の骨折リスクの評価や、患者様のライフスタイルに合わせた注射を選択し、ご提案いたします!

今後は骨粗鬆症マネージャーを中心に、骨粗鬆症の予防・早期発見と治療により力を入れて取り組んでいきますので、お気軽にご相談ください😊

●骨密度測定方法

当院では日本骨粗鬆症学会のガイドラインで推奨されている最新のDEXA(デキサ)法による骨密度測定装置を導入して、骨密度測定を行っております。

骨折しやすい腰椎(腰の骨)と大腿骨頸部(股関節の骨)をそれぞれ測定します。

痛みのない検査で10分で終了します‼

骨密度測定は保険適用で誰でも検査することができます。

1割負担:450円

2割負担:900円

3割負担:1,350円

※初診料・再診料等は除く

50歳以上の3人に1人が骨粗鬆症と言われています。

まずは、骨密度をチェックしてみましょう!

ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください✨

TEL:0942-27-0755

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

12月に入り、寒さも厳しくなりましたね❄❄

外出が億劫な時期になりますが、院内は換気を保ちつつ、暖かくしてお待ちしておりますのでお気をつけてお越しください🍀

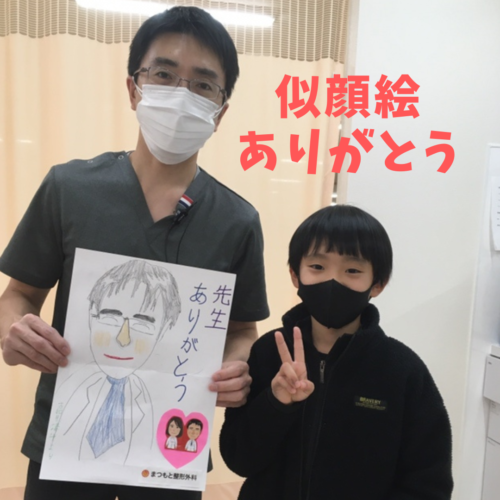

昨日、可愛い院長の似顔絵のプレゼントを頂きました😍

心温まるプレゼントに院長もスタッフも元気を頂きましたよ🙌✨

ありがとうございます🥰

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは![]()

![]()

YouTube第4弾をアップしましたのでご紹介です✨✨

今回は院長インタビューです👏👏

松本院長が医師を目指したきっかけ、整形外科医を選んだ理由、院長としてのやりがい、スタッフへの想い、リニューアルしたまつもと整形外科への想い、などを聞ける貴重なインタビューとなっていますので、ぜひご覧ください😊✨✨

こちらからお願いします☟☟

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

こんにちは😊

今日は11月より理学療法士として新しく入職しました野田さんのご紹介です✨

1ヶ月ですが、クリニックにも馴染んで毎日リハビリを頑張っています👏✨

多趣味でアクティブで優しい笑顔の野田さんなので、お気軽にお声かけくださいね🥰

こんにちは!久留米市安武町「まつもと整形外科」理学療法士の清谷です。

今回は「年をとっても筋肉はつくの?」ということについてお話しします。

結論からいいますと・・・

筋肉は何歳からでもつきます!

前回、私が紹介しました「サルコペニア・フレイルについて 運動の重要性」でもありましたが、筋肉は30歳ぐらいをピークに徐々に衰えていきます。これは生きるものとして自然な現象です。

また筋肉の増減は筋肉のタンパク質の合成と分解のシーソー関係によって決まります。運動はしっかり行えていても、栄養がなければタンパク質を作ることが出来ずに筋肉の合成は不十分となってしまいます。

つまり、適切な運動だけではなく、適切な食事も筋肉を増加させるためには必要ということです。

どんなトレーニングがいいの?

筋肉は基本的に高強度の負荷を与えることが有効と言われていますが、関節や靱帯等に大きな負担がかかってしまい、怪我をしてしまう可能性があります。

そのため、運動の速度を落とした「スロトレ」が重要です。

スロトレ=スロートレーニングはその名前の通り、ゆっくり動くということです。基本的には3~5秒で動きます。

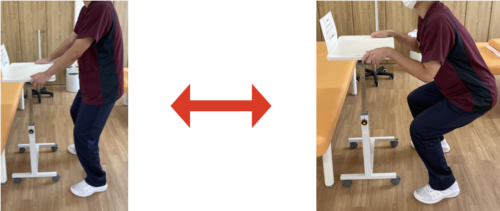

具体例は下の通りです。

スクワット

~ポイント~

テーブルや椅子をつかみ、腰を下げます。体を持ち上げる時に完全に伸ばさずに少し曲げた状態でまた膝を曲げていきましょう。

4秒かけて腰を下ろす、4秒かけて体を持ち上げるというようにゆっくり行いましょう。

足開き運動

~ポイント~

テーブルや椅子をつかみ、足を開きます。戻すときは足を地面につけるのではなく、トレーニング中は常に足を浮かせるように意識しましょう。

体は真っ直ぐに!斜めにならないように真っ直ぐのまま開けるところまで足を開きましょう。

こちらも4秒かけて開き、4秒かけて戻します。

つま先立ち

~ポイント~

テーブルや椅子をつかみ、つま先立ちをします。ここでも体を下ろすときは地面に踵をつけるのではなく、少し浮かせた状態を保つようにしましょう。

4秒かけて体を持ち上げ、4秒かけて下ろします。

などです。

そのほかにも500mlのペットボトルを持って肘の曲げ伸ばす運動などでもゆっくり行うことでより筋肉に刺激が入るようになります。

サルコペニアにならず健康的に過ごせるように少しでも運動をしていきましょう!

当院では他に物理療法を行いながら患者様の症状に応じた治療・訓練提案を実施しています。

お困りなことがあれば気軽にご相談ください♪

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」

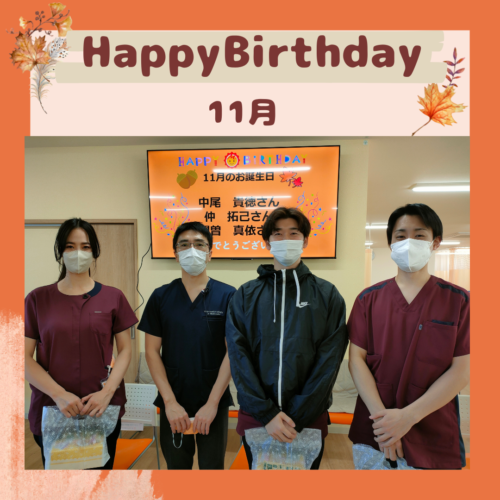

11月のHappyBirthdayの様子です✨

11月は中尾さん、仲さん、間曽さんの3名の方がお誕生日でした🎂✨

HappyBirthday🎶の曲と院長よりメッセージ付きのケーキのプレゼントです✨

それぞれしっかり抱負を発表しましたよ😊🙌

おいしいケーキを食べてまた頑張ります😍