福岡久留米の整形外科「まつもと整形外科」整形外科・リハビリテーション科・糖尿病内科・循環器内科

骨粗しょう症

当院では、骨粗しょう症の予防・診断・治療に力を入れており、最新のガイドラインに基づいた最新の診断、治療を行っていきます。骨粗しょう症は骨折を起こす前に、診断・治療を行うことが重要となります。

骨粗しょう症治療の重要性

骨粗しょう症は骨の強度や骨質が低下して、骨がもろくなることで骨折が起きやすくなり、高齢者や女性に多い病気です。超高齢化社会が進む中、骨粗しょう症の方は日本で推定1300万人以上と言われていますが実際に治療を受けている方は2割以下という現状があります。骨粗しょう症のみでは症状がなく気付かないために、骨折して初めて骨粗しょう症だったとわかるケースが多いのも特徴です。ご高齢の場合、骨折するとそれを契機に寝たきりになることもあり、健康寿命が短縮してしまいます。骨粗しょう症で骨折をおこした方は骨折のない方に比べ死亡リスクは8倍にも上昇するというデータが出ています。そのため、骨折を起こす前に骨粗しょう症に対して治療を開始する必要があります。

骨粗しょう症とは

骨粗しょう症とは、骨組織の質や密度が低下し、骨の強度が弱まる病気です。多くの場合、加齢や女性ホルモンの低下によって進行します。骨折しやすくなることから、特に高齢者にとって重大な健康問題となります。また、女性は特に閉経後のホルモンの影響で発症しやすく、適切な予防と治療が重要です。主な原因は、加齢やホルモンバランスの変化ですが、その他にも遺伝や栄養不足、過度な運動、喫煙やアルコールの摂取が骨密度の低下を招くことがあります。

骨粗しょう症は骨折の危険性が高まることから、深刻な状態であるといえます。早期発見が重要であり、定期的な検査を受けることが望ましいです。一度、骨粗しょう症が進行してしまうと、元の骨量に戻すには非常に時間がかかります。

健康な骨(健康な骨量)を保つには、骨を作る細胞(骨芽細胞)と古い骨を溶かす細胞 (破骨細胞)のバランスが重要になります。破骨細胞は古くなった骨を破壊し、骨芽細胞は、新しい骨を形成します。骨芽細胞と破骨細胞のリモデリング(サイクル)が乱れたり、崩れたりすると骨粗しょう症になります。骨密度を測定後、骨密度が低い場合には、内服や注射での治療を提案します。

骨粗しょう症は骨折の危険性が高まることから、深刻な状態であるといえます。早期発見が重要であり、定期的な検査を受けることが望ましいです。一度、骨粗しょう症が進行してしまうと、元の骨量に戻すには非常に時間がかかります。

健康な骨(健康な骨量)を保つには、骨を作る細胞(骨芽細胞)と古い骨を溶かす細胞 (破骨細胞)のバランスが重要になります。破骨細胞は古くなった骨を破壊し、骨芽細胞は、新しい骨を形成します。骨芽細胞と破骨細胞のリモデリング(サイクル)が乱れたり、崩れたりすると骨粗しょう症になります。骨密度を測定後、骨密度が低い場合には、内服や注射での治療を提案します。

骨粗しょう症の症状

骨粗しょう症は、骨の密度と強度が低下する病気で、高齢者に多く見られます。しかし、症状が出ないことも多く、予防や早期発見が重要です。

骨折しやすくなる

背骨(胸椎、腰椎)や太ももの付け根(大腿骨頚部)、手首(頭骨遠位端)、腕の付け根 (上腕骨近位端)が骨折しやすくなります。これは腰や背中の痛みを誘発します。転倒しなくても、くしゃみや咳など、本来骨折には至らないわずかな衝撃で骨折をするリスクが高くなります。特に、背骨(胸椎、腰椎)や太ももの付け根(大腿骨頚部)が骨折すると寝たきりにつながり、結果的に死亡リスクを高めてしまいます。

背中が丸くなる・身長が縮む

背骨(胸椎、腰椎)が骨密度の低下により潰れてくるため、背中が丸くなったり身長が縮んだりします。

骨粗しょう症の検査

骨密度検査

まつもと整形外科では総合病院や大学病院と同じ最新の骨密度検査機器を導入しています。骨密度専用の検査室で、専任の放射線検査技師が検査を行います。最新のDEXA法(Dual-energy X-ray absorptiometry)による骨密度測定装置を導入しており、骨密度検査を行っています。

DEXA法は2種類の異なるX線を照射して骨密度を測定する検査で、他の方法(超音波法、MD法)とよりも精度が高いために骨粗しょう症ガイドラインで最も推奨されている検査法になります。

検査方法は、検査用のベッドに臥位(仰向け)で寝ていただき、骨折しやすい背骨(腰の骨)と太ももの付け根(大腿骨頚部)の2カ所をそれぞれ測定します。各部位の測定時間はおよそ1分程度です。ベットで仰向けになり、検査時間は5~10分程度で終わりますのでお身体への負担もほとんどありません。

保険適応の検査であり、検査は痛みもなく、短時間で終了します。

DEXA法は2種類の異なるX線を照射して骨密度を測定する検査で、他の方法(超音波法、MD法)とよりも精度が高いために骨粗しょう症ガイドラインで最も推奨されている検査法になります。

検査方法は、検査用のベッドに臥位(仰向け)で寝ていただき、骨折しやすい背骨(腰の骨)と太ももの付け根(大腿骨頚部)の2カ所をそれぞれ測定します。各部位の測定時間はおよそ1分程度です。ベットで仰向けになり、検査時間は5~10分程度で終わりますのでお身体への負担もほとんどありません。

保険適応の検査であり、検査は痛みもなく、短時間で終了します。

レントゲン検査

背骨(胸椎・腰椎)のレントゲンをとり、骨折がないか、骨がスカスカになっていないか確認します。

血液検査

破骨細胞による骨が溶かされているのか、骨芽細胞による骨が作られているのか、血液検査にて「骨形成マーカー」と「骨吸収マーカー」を測定して、骨粗しょう症のタイプを診断します。

骨粗しょう症検査が望ましい人

骨粗しょう症の8割近くを女性が占めており、女性ホルモンの低下する更年期以降に多くみられます。閉経を迎える50歳前後から骨量は急激に減少し、60歳代では2人に1人、70歳以上になると10人に7人が骨粗しょう症と言われています。40歳を過ぎたら、年1回は検査をすることが望ましいとされています。

検査骨粗しょう症は骨折を起こす前に早期診断、治療が重要ですので、下記に当てはまる方は当院へお気軽にご相談ください。

検査骨粗しょう症は骨折を起こす前に早期診断、治療が重要ですので、下記に当てはまる方は当院へお気軽にご相談ください。

- 40歳以降の女性

- 背が低くなってきた方(いつのまにか骨折)

- 腰が曲がってきた方

- 背中や腰が痛い方

- 骨折を繰り返す方

- 健診で骨密度が低いと言われた方

- 治療でステロイドを長期使用している方

- 喫煙歴、アルコールをたしなむ方

- 関節リウマチ、糖尿病、甲状腺機能亢進症、早期閉経の方

- ご両親に大腿骨頚部骨折や腰椎圧迫骨折の既往がある方

- 慢性腎不全がある方、透析中の方

- 外出が少なく、あまり日光に当たらない方

- ベット上生活が長い方

- ご家族が骨粗しょう症の方

- 婦人科疾患のある方(卵巣や子宮の治療歴、手術歴がある方)

- 運動が少ない方

骨粗しょう症の治療

骨粗しょう症は、骨密度が低下し、骨折しやすくなる病気です。これを予防・治療するために、いくつかの薬物治療方法があります。効果的な治療のためには、何より継続的な服用が重要です。それぞれの薬について、効果や特徴をお伝えします。

まず、活性型ビタミンD製剤になります。活性型ビタミンDには天然型と活性型があり、病院で処方される薬は活性型になります。ビタミンDは日光を浴びることによって、体内で天然型から活性型になり、効果を発揮しますが、病院で処方される薬は初めから活性化されているので、効果が高いのです。筋肉を強くする作用があり、転倒を予防する作用があるとも言われています。活性型ビタミンDが長期服用の安全性と骨折の抑制効果が示されています。

次に、ビスフォスフォネートという薬があります。これは、破骨細胞による骨吸収を抑制し骨密度を増加させます。しかし、ビスフォスフォネート製剤の経口剤の吸収率は非常に低く、食べ物により吸収がさまたげられるので、早朝空腹時にコップ1杯の水(約180mL)で内服し内服後 30分間は臥位にならないようにする必要があります。

選択的エストロゲン受容体調節薬であるSERM製剤は閉経後の女性に適応があり、男性には使用することができません。骨の代謝に影響を及ぼすエストロゲンのバランスを調整し、骨量を増加させ骨粗しょう症を改善する薬剤です。骨粗しょう症の軽度な方、比較的若い方に処方することが多いです。

副甲状腺ホルモン(PTH)製剤であるテリパラチドは骨芽細胞に働きかけることで、骨形成を促します。これは、骨を作る働きを活性化し、骨密度を向上させる効果があります。短期間で効果が現れるため、骨折の高いリスクを持つ方に適しています。

【継続的な治療が重要であるため、以下のポイントに注意してください。】

・薬の副作用に気を付ける

・医師の指示に従って服用する

・定期的に骨密度検査を受ける

・薬の副作用に気を付ける

・医師の指示に従って服用する

・定期的に骨密度検査を受ける

また、薬物治療だけではなく、日常生活の改善も大切です。適度な運動や栄養バランスの 良い食事、十分なカルシウム・ビタミンDの摂取が、骨粗しょう症の予防や改善に役立ちます。 骨粗しょう症の薬物治療方法は、患者様の状況に合わせて選択されます。継続して治療を行うことで、骨折リスクの低減や骨密度の向上が期待できます。まずは、専門医に相談しましょう。骨折などのリスクを減らすため、骨粗しょう症に対する治療はとても重要です。飲み続けるべきかどうかは、医師と相談しながら決めましょう。

【治療の継続性と効果について考える際、以下の点に注意しましょう。】

・患者様の状態や生活環境、持病などによって、薬の選択をします。

・治療を継続することで骨密度が上がり、骨折リスクが低下することが報告されています。

・服用する薬によって副作用が違うため、医師と相談し、自分に合った薬を選択しましょう。

・薬だけでなく、骨粗しょう症予防のためにも、カルシウムやビタミンDを含む食事、適度な運動、健康な生活習慣を意識しましょう。

・治療は通常、数ヶ月から数年にわたって継続されますが、その時の状態によって薬が変わっていきます。

・患者様の状態や生活環境、持病などによって、薬の選択をします。

・治療を継続することで骨密度が上がり、骨折リスクが低下することが報告されています。

・服用する薬によって副作用が違うため、医師と相談し、自分に合った薬を選択しましょう。

・薬だけでなく、骨粗しょう症予防のためにも、カルシウムやビタミンDを含む食事、適度な運動、健康な生活習慣を意識しましょう。

・治療は通常、数ヶ月から数年にわたって継続されますが、その時の状態によって薬が変わっていきます。

医師と定期的に相談し、効果や副作用を評価しながら、最適な治療法を選んで継続しましょう。そして、健康な生活習慣を心がけることで、骨粗しょう症のリスクを低減できます。

薬物療法

骨代謝のバランスを整える

活性型ビタミンD製剤

■内服薬

エディロール

1日1回

エディロール

1日1回

骨破壊を抑制する薬

ビスホスホネート製剤

■内服薬

ボナロン、ボンビバ、フォサマック、アクトネル、リカルボン、ベネット、ボノテオ

毎日、週に1回、月に1回

ボナロン、ボンビバ、フォサマック、アクトネル、リカルボン、ベネット、ボノテオ

毎日、週に1回、月に1回

■注射

ボンビバ、ボナロン、リクラスト

月に1回、年に1回

ボンビバ、ボナロン、リクラスト

月に1回、年に1回

デノスマブ

■注射

プラリア

6ヶ月に1回

プラリア

6ヶ月に1回

SERM

女性ホルモン(エストロゲン)と似た作用

■内服薬

エビスタ、ビビアント

1日1回

エビスタ、ビビアント

1日1回

骨形成を促進する薬

テリパラチド

■注射

フォルテオ、テリボン

週1回注射、週2回自宅で自己注射、毎日自宅で自己注射

フォルテオ、テリボン

週1回注射、週2回自宅で自己注射、毎日自宅で自己注射

ロモソズマブ

■注射

イベニティ

月1回

イベニティ

月1回

食事療法

骨粗しょう症の予防や改善に役立つ栄養素を日常の食事に取り入れることは、健康的な生活を送る上で欠かせません。

骨粗しょう症に効果的な栄養素とそれらを含む食品を紹介します。

骨粗しょう症に効果的な栄養素とそれらを含む食品を紹介します。

まず、骨の健康に欠かせないのがカルシウムです。カルシウムは、乳品や小魚、緑黄色野菜などに豊富に含まれています。

・牛乳、ヨーグルト、チーズ

・ししゃも、にしん、さんま

・ほうれん草、小松菜、ブロッコリー

・ししゃも、にしん、さんま

・ほうれん草、小松菜、ブロッコリー

次に、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも大切です。ビタミンDは、魚や卵、キノコ類を積極的に摂取することで効果を発揮します。

・さけ、さば、まぐろ

・卵の黄身

・しいたけ、えのき、マッシュルーム

・卵の黄身

・しいたけ、えのき、マッシュルーム

また、骨を丈夫にするためには、マグネシウムや亜鉛の摂取も大切です。これらの栄養素は、豆類や穀類、海藻類に多く含まれています。

・大豆、ナッツ類、ごま

・玄米、麦、全粒粉パン

・昆布、わかめ、ひじき

・玄米、麦、全粒粉パン

・昆布、わかめ、ひじき

さらに、骨の生成に関与するビタミンKも忘れずに摂取しましょう。ビタミンKは、緑黄色野菜や納豆、海藻類にも豊富です。

・ケール、ピーマン、ブロッコリー

・納豆

・まぐろ、こんぶ、わかめ

・納豆

・まぐろ、こんぶ、わかめ

これらの食品をバランスよく摂取し、日常生活に栄養面での工夫を取り入れることで、骨粗しょう症のリスクを減らし、健康な体を維持していくことができます。カラダのために、ぜひ積極的に取り組んでみてください。

運動療法

骨粗しょう症は、加齢やホルモンバランスの変化などが原因で骨が脆くなる病気です。特に高齢者に多く見られる疾患で、骨折しやすくなることから、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。そんな骨粗しょう症の予防や改善には、適切な運動が大切です。適切な運動により、骨密度の低下を減らすことができ、健康的な生活を送ることが可能です。

今回は、理学療法士がおすすめする、骨粗しょう症に効果的な運動やリハビリ方法についてわかりやすく解説していきます。

骨粗しょう症の予防や改善に効果的な運動をいくつか紹介します。

ウォーキング

毎日のウォーキングは、骨と関節に適度な負荷をかけ、骨密度を向上させる効果があります。特に女性は、骨折リスクが高まるため、日常的なウォーキングが重要です。

筋力トレーニング

筋力トレーニングは、筋肉を強化し、骨への負荷を増加させることで骨密度を向上させます。特に腰や大腿部に筋力をつけることが骨密度の向上に役立ちます。

例)

スクワット:太ももやヒップの筋力を鍛えることで、骨折リスクを軽減できます。

立ち上がり練習:椅子から立ち上がる動作を繰り返すことで、脚力とバランス感覚を鍛えることができます。

足首の運動:足首を回す運動や指を曲げ伸ばしすることで、足首の筋力アップと柔軟性向上が期待できます。

スクワット:太ももやヒップの筋力を鍛えることで、骨折リスクを軽減できます。

立ち上がり練習:椅子から立ち上がる動作を繰り返すことで、脚力とバランス感覚を鍛えることができます。

足首の運動:足首を回す運動や指を曲げ伸ばしすることで、足首の筋力アップと柔軟性向上が期待できます。

バランストレーニング

転倒予防のために、バランスを鍛える運動も大切です。立ち姿勢での体操や、片足立ちなどが効果的です。

これらの運動やリハビリは、無理のない範囲で継続的に行うことが大切です。理学療法士と一緒に計画を立て、正しいフォームで運動を行うことが、効果的なリハビリにつながります。また、運動やリハビリだけでなく、食生活や日常生活の見直しも骨粗しょう症の予防や改善に役立ちます。カルシウムやビタミンDを意識して摂取し、喫煙や過度のアルコール摂取は控えるようにしましょう。

骨粗しょう症の予防や改善には、理学療法士と連携して運動やリハビリを行うことが大切です。自分に合った方法で無理なく続けましょう。一緒に骨粗しょう症に立ち向かい、健康で充実した毎日を過ごしていきましょう。

骨粗しょう症マネージャー在籍

骨粗しょう症に関する知識を有するメディカルスタッフとして、日本骨粗しょう症学会が認定する資格です。専門スタッフとして、骨粗しょう症の予防、診断、治療などを円滑に行えるようにサポートし、診療支援を行うコーディネート役になります。

まつもと整形外科では看護師と理学療法士の計3名が試験に合格して、骨粗しょう症マネージャーの資格をもって、活動しています。地域で骨粗しょう症に関する健康教室などを開催し、啓発活動を行っています。

骨密度検査を受ける機会を増やして、骨粗しょう症の早期発見に努めて参ります。

まつもと整形外科では看護師と理学療法士の計3名が試験に合格して、骨粗しょう症マネージャーの資格をもって、活動しています。地域で骨粗しょう症に関する健康教室などを開催し、啓発活動を行っています。

骨密度検査を受ける機会を増やして、骨粗しょう症の早期発見に努めて参ります。

お問い合わせはお電話にて

TEL:0942-27-0755

保険診療で検査や治療が受けられます。

ご希望の方はお気軽にスタッフか医師までご相談ください。

ご希望の方はお気軽にスタッフか医師までご相談ください。

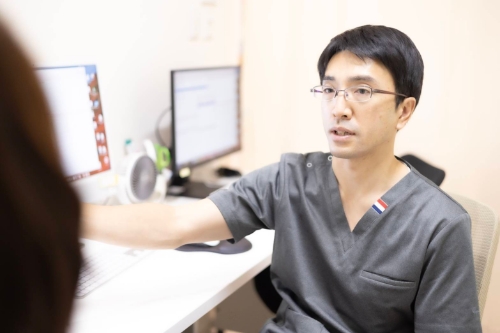

著者

執筆者 松本 淳志

まつもと整形外科 院長

<経歴>

福岡大学医学部卒

済生会福岡総合病院

九州大学病院

九州医療センター

福岡赤十字病院

福岡大学医学部卒

済生会福岡総合病院

九州大学病院

九州医療センター

福岡赤十字病院

<保有資格>

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本フットケア学会認定フットケア指導士

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本フットケア学会認定フットケア指導士

<所属学会>

日本整形外科学会

日本感染症学会

日本フットケア・足病学会

日本整形外科学会

日本感染症学会

日本フットケア・足病学会