福岡久留米の整形外科「まつもと整形外科」整形外科・リハビリテーション科・糖尿病内科・循環器内科

来院される方の主な症状

●頭痛(筋緊張性頭痛)

●片頭痛(偏頭痛)

●肩が痛い

●肩こり

●四十肩・五十肩

●首が痛い

●ストレートネック

●上肢が痺れる、上肢が痛い

●交通事故後の首の痛み

●手足の痺れ

●手が痛い

●肘が痛い

●肋間神経痛

●ぎっくり腰

●高齢者の腰痛

●腰痛症(腰の痛み)

●坐骨神経痛

●下肢が痺れる、下肢が痛い

●足が痛い

●膝が痛い

●変形性膝関節症(膝の痛み)

●片頭痛(偏頭痛)

●肩が痛い

●肩こり

●四十肩・五十肩

●首が痛い

●ストレートネック

●上肢が痺れる、上肢が痛い

●交通事故後の首の痛み

●手足の痺れ

●手が痛い

●肘が痛い

●肋間神経痛

●ぎっくり腰

●高齢者の腰痛

●腰痛症(腰の痛み)

●坐骨神経痛

●下肢が痺れる、下肢が痛い

●足が痛い

●膝が痛い

●変形性膝関節症(膝の痛み)

頭痛(筋緊張性頭痛)

症状

頭痛や後頭部から首にかけての締めつけられた感じ、圧迫感を自覚します。

・頭が締め付けられるような持続的な頭痛

・肩こり

・目がチカチカ疲れる

・首を動かすと調子がよくなったり、すっきりする

・肩こり

・目がチカチカ疲れる

・首を動かすと調子がよくなったり、すっきりする

原因

後頭部から首にかけて筋肉や筋膜が硬直して硬くなり、筋肉の血行障害や神経への血流障害で症状を引き起こします。

主な原因

・仕事での首への負担

・首の姿勢の悪さ

・ストレスや精神的緊張

・疲労、目の疲れ

・首の姿勢の悪さ

・ストレスや精神的緊張

・疲労、目の疲れ

治療

1.内服薬、外用薬

消炎鎮痛薬で炎症を取ったり、筋弛緩薬で筋肉の緊張を緩和させます。外用薬(湿布)も局所の筋肉の炎症を緩和させる作用があります。

消炎鎮痛薬で炎症を取ったり、筋弛緩薬で筋肉の緊張を緩和させます。外用薬(湿布)も局所の筋肉の炎症を緩和させる作用があります。

2.物理療法

低周波や高周波の電気治療は、筋肉の炎症を取ったり、筋肉の硬直を取る作用があります。

低周波や高周波の電気治療は、筋肉の炎症を取ったり、筋肉の硬直を取る作用があります。

3.リハビリテーション

理学療法士によるリハビリは筋肉や筋膜の硬直を取る作用があり、根本的な解決につながるので最も効果的です。

理学療法士によるリハビリは筋肉や筋膜の硬直を取る作用があり、根本的な解決につながるので最も効果的です。

4.筋膜リリース

硬直した筋肉や筋膜へ注射を行うことで、筋肉や筋膜を弛緩させて症状を緩和させます。エコー(超音波)をみながら、注射しますので神経や血管を避けることができ、安全に注射できます。

硬直した筋肉や筋膜へ注射を行うことで、筋肉や筋膜を弛緩させて症状を緩和させます。エコー(超音波)をみながら、注射しますので神経や血管を避けることができ、安全に注射できます。

片頭痛(偏頭痛)

症状・病態

頭痛には大きく分けて、片頭痛、緊張性頭痛、群発頭痛の3つに分類されます。

片頭痛は頭の側頭部が拍動性に痛み、嘔吐や吐き気を催します。また、チョコレートやワイン、チーズで誘発されます。

片頭痛は頭の側頭部が拍動性に痛み、嘔吐や吐き気を催します。また、チョコレートやワイン、チーズで誘発されます。

原因

病態は必ずしも全てが明らかになっていませんが、何らかの誘発がきっかけで、脳の血管が急激に拡張することで引き起こされると考えられています。

治療

治療は主に薬物療法で、トリプタン系薬剤などが使用されます。

肩が痛い

症状

誘因なく突然発症する肩の激痛や加齢や変性による慢性的な肩の痛みがあります。痛みが強くなると、腕を挙げれなくなったり、夜間に痛みが出て寝れなくなることもあります。

原因

加齢に伴い肩を構成する筋肉(腱板)が変性したり、使い過ぎによって筋肉(腱板)がダメージを受けている可能性があります。また、筋肉(腱板)付着部に炎症が起きて石灰が沈着することもあります。

治療

レントゲン撮影や超音波エコー、MRIで原因を特定します。

治療の目標は痛みを取り除き、肩の動きを改善させることにあります。

ステロイドやヒアルロン酸注射で炎症を取り除いたり、リハビリテーションで動きや痛みを改善させます。また、リハビリを行うことで再発を予防していきます。

治療の目標は痛みを取り除き、肩の動きを改善させることにあります。

ステロイドやヒアルロン酸注射で炎症を取り除いたり、リハビリテーションで動きや痛みを改善させます。また、リハビリを行うことで再発を予防していきます。

代表的疾患

四十肩、五十肩、肩関節周囲炎、石灰沈着性腱板炎、肩板損傷、肩板断裂

肩こり

症状

・いつも肩が凝って、調子が悪い

・肩が凝って頭痛がする

・腕が上がりいくい

・マッサージにいってもよくならない

・悪化すると、頭痛や吐き気が出てきます

・肩が凝って頭痛がする

・腕が上がりいくい

・マッサージにいってもよくならない

・悪化すると、頭痛や吐き気が出てきます

原因

肩こりは以下の原因で起こります。

肩こりは首や肩、背中にかけて筋肉が硬くなったり、凝ったり、張りが出たり、痛みがでるなどのことをいいます。

人間の頭は約5kg前後あり、首の骨や首周囲の筋肉で支えています。仕事や生活習慣の影響もあり、デスクワークやスマートフォンを長く見る時間が増えているために首に負担がかかることが多くなっています。首の姿勢が悪くなっていると首や肩にかけて筋肉に負担がかかるために筋肉や筋膜が緊張し、硬くなります。筋肉や筋膜が硬くなること、組織内の血流が悪くなり疲労物質や疼痛物質が溜まっていくことで肩こりになります。

肩こりは首や肩、背中にかけて筋肉が硬くなったり、凝ったり、張りが出たり、痛みがでるなどのことをいいます。

人間の頭は約5kg前後あり、首の骨や首周囲の筋肉で支えています。仕事や生活習慣の影響もあり、デスクワークやスマートフォンを長く見る時間が増えているために首に負担がかかることが多くなっています。首の姿勢が悪くなっていると首や肩にかけて筋肉に負担がかかるために筋肉や筋膜が緊張し、硬くなります。筋肉や筋膜が硬くなること、組織内の血流が悪くなり疲労物質や疼痛物質が溜まっていくことで肩こりになります。

治療

保存的治療(手術をしない治療)

当院はできるだけ手術をしない、侵襲性のない方法で治療を提案します。

鎮痛薬や筋弛緩薬、外用薬を用いて治療を行います。エコーガイド下で注射を行て筋肉や筋膜を直接和らげることもあります。

鎮痛薬は種類によって性能や特性が違ってきます。当院では一人ひとりに合ったオーダーメイドでの治療を行っていきます。

鎮痛薬や筋弛緩薬、外用薬を用いて治療を行います。エコーガイド下で注射を行て筋肉や筋膜を直接和らげることもあります。

鎮痛薬は種類によって性能や特性が違ってきます。当院では一人ひとりに合ったオーダーメイドでの治療を行っていきます。

リハビリテーション

リハビリが最も効果的です。物理療法(電気治療、牽引、ウォーターベット)も行いますが、「人の手」による施術で筋肉や筋膜に直接アプローチして筋肉や筋膜を硬さを和らげることで疼痛の緩和を図ります。

当院は多数のセラピスト(理学療法士、作業療法士)が在籍していますので、ぜひ治療を受けて体感してみてください。

当院は多数のセラピスト(理学療法士、作業療法士)が在籍していますので、ぜひ治療を受けて体感してみてください。

四十肩・五十肩

症状

肩を動かすと痛みが出て、肩が上がらなくなります。悪化すると、安静時にも痛みがあり、さらに悪化すると夜間痛といって寝ているときにも肩がうずいて寝れなくなります。

原因

肩関節や関節周辺の炎症や癒着により、肩に痛みが生じます。肩関節内に炎症が起きて癒着するために、肩がスムーズに動かなくなり、肩関節が固まって拘縮します。

40歳~60歳に多いために、総称して四十肩・五十肩と呼ばれています。特にきっかけがなく、肩の痛みや可動域制限が出現し、1週間以上続くときは、四十肩・五十肩の可能性があります。

40歳~60歳に多いために、総称して四十肩・五十肩と呼ばれています。特にきっかけがなく、肩の痛みや可動域制限が出現し、1週間以上続くときは、四十肩・五十肩の可能性があります。

治療

治療の目標は痛みと動きの改善になります。消炎鎮痛薬を内服したり、肩関節にヒアルロン酸やステロイド薬の注射を行って、炎症や癒着を取って関節の動きを改善させます。また、リハビリを行って拘縮した肩関節の可動域を改善させます。肩の痛みは、完治するのに非常に時間がかかります。焦らず、根気強く通院して治療を行っていく必要があります。

首が痛い

症状

首のだるさ、痛み

原因

スマートフォンやパソコンの使い過ぎによる首周囲の筋肉の疲れや目の疲れで起きることがあります。また、首に負荷のかかる農作業や重労働も首周りの筋肉や関節がダメージを受けます。

また、加齢に伴い首の骨が変形して、慢性的な痛みを伴うこともあります。

また、加齢に伴い首の骨が変形して、慢性的な痛みを伴うこともあります。

治療

首の筋肉や筋膜に痛みの原因があれば、注射を行ったり消炎鎮痛薬(NSAIDS)を内服します。症状が強い場合は、物理療法(電気治療、牽引)やリハビリを行って首周りの筋肉を緩めて痛みを取ります。

代表的疾患

変形性頚椎症、頚椎捻挫、頚椎症

ストレートネック

このような症状でお悩みではないですか?

- いつも、首や肩が凝っている

- スマートフォンやパソコンを長時間見ることが多い

- 姿勢が悪いとよく言われる

- 肩こりから頭痛がくる

ストレートネックとは

首の骨は前弯といって前方にカーブを描いています。

ストレートネックでは首の骨のカーブがなくなり、ストレイト(真っ直ぐ)になっている状態のことをいいます。

レントゲンで確認して診断をつけることができます。

ストレートネックでは首の骨のカーブがなくなり、ストレイト(真っ直ぐ)になっている状態のことをいいます。

レントゲンで確認して診断をつけることができます。

ご自身でチェックすることもできます。

・壁を背にしてまっすぐ立つ。

・踵、お尻、肩甲骨がぴったり壁に着くようにする。

・後頭部が壁につかないようであればストレートネックの可能性がります。

・壁を背にしてまっすぐ立つ。

・踵、お尻、肩甲骨がぴったり壁に着くようにする。

・後頭部が壁につかないようであればストレートネックの可能性がります。

ストレイトネックでは、首の骨がストレイト(真っ直ぐ)になることで頭の重さを支える時に大きな負担がかかってしまい、首や肩の筋肉や関節に負担がかかってしまい首や肩の筋肉が凝って痛みがでます。悪化すると、頭痛が出現してし、筋緊張性頭痛とも呼ばれます。

なぜストレートネックになるのか

ストレートネックはスマートフォンやパソコンの使いすぎでなることが多く、別名「スマホ首」ともいわれます。

生まれ持った骨の形状のこともあれば、姿勢が悪かったり、運動不足や筋力が弱くなることでもなることがあります。

ストレスや生活習慣が悪い場合にもなるともいわれています。

生まれ持った骨の形状のこともあれば、姿勢が悪かったり、運動不足や筋力が弱くなることでもなることがあります。

ストレスや生活習慣が悪い場合にもなるともいわれています。

放っておくと・・・

ストレートネックは放置しておくと、首や肩の凝りが悪化して頭痛を生じることがあります。また悪化していくと首の神経を圧迫して手の痺れがでてきたり、眩暈や耳鳴り、自律神経症状がでることもあります。

ストレートネックは放置しておくと、首や肩の凝りが悪化して頭痛を生じることがあります。また悪化していくと首の神経を圧迫して手の痺れがでてきたり、眩暈や耳鳴り、自律神経症状がでることもあります。

治療

まつもと整形外科ではリハビリと物理療法(電気治療)を組み合わせて治療します。首や肩の筋肉の緊張をほぐすと症状は改善してきます。また、筋肉の硬さや首の動き、姿勢を確認して日常生活での指導を行っていきます。

上肢が痺れる、上肢が痛い

症状

上肢の痛みと痺れ

原因

脊髄が通るトンネルを脊柱管と呼びます。椎間板に変性が生じて、脊柱管や椎間孔が狭くなり脊髄や神経根が圧迫されて上肢に神経痛を引き起こします。

治療

痛みが強い場合は、消炎鎮痛薬(NSAIDS)や神経障害性疼痛治療薬を使用します。物理療法(牽引)やリハビリを行って、疼痛の軽減を図ります。

代表的疾患

頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症、頚椎症性脊髄症

交通事故後の首の痛み

症状

交通事故後、首から両肩にかけて痛みが出てきます。事故直後は症状がなくても、受傷から1〜2日後に症状が出ることがあります。

原因

交通事故の場合、シートベルトをしているためにそこを起点として首が強く揺られます。それをきっかけに、骨折がなくても関節や筋肉がダメージを受けて痛みが出てきます。

治療

疼痛が強い場合は、外用薬(湿布)と消炎鎮痛薬(NSAIDS)で疼痛の軽減を図ります。また、事故の影響で首周りの筋肉の緊張が強くなるために物理療法(電気治療)やリハビリで筋肉の緊張を緩めます。

代表的疾患

頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、外傷性頚肩腕症候群、バレ・リュー症候群

手足の痺れ

このような症状でお悩みではないですか?

- 手や足がピリピリする

- 手や足の力が入りにくい

- 手、足、指の感覚が鈍い

- 首や肩、腰が痛い

手足の痺れとは

手や足の痺れとは手や足、指がピリピリしたり、感覚が鈍くなったり、感覚が過敏になったりします。

なぜ手足が痺れるのか

手や足、指が痺れる原因として考えられるものには神経の影響や血流の影響が考えられます。何らかの要因で神経が圧迫されたり、血流が悪くなるといったことで痺れが起こります。

手の痺れの原因疾患としては頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症、肘部管症候群、手根管症候群、橈骨神経麻痺、正中神経麻痺など、足の痺れの原因疾患として腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群など様々な原因が考えられます。また、糖尿病でも手足の痺れが出ることがあります。脳梗塞や脊髄損傷なは末梢神経だけではなく、中枢神経の病気でも痺れが出ることがあるので注意が必要です。

手の痺れの原因疾患としては頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症、肘部管症候群、手根管症候群、橈骨神経麻痺、正中神経麻痺など、足の痺れの原因疾患として腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群など様々な原因が考えられます。また、糖尿病でも手足の痺れが出ることがあります。脳梗塞や脊髄損傷なは末梢神経だけではなく、中枢神経の病気でも痺れが出ることがあるので注意が必要です。

放っておくとどうなるの

痺れは放っておくと改善しにくくなってしまいます。感覚障害や運動障害が出てしまい、手や足の感覚が鈍くなったり、感覚が無くなったりします。

当院での手・指の痺れの治療

手や指の痺れの原因はいろんな要因が考えられ、原因が特定できないこともあります。まつもと整形外科では問診や診察から痺れの原因を特定し、投薬やリハビリで改善を図ります。

手・足の痺れでお悩みの方は是非一度「まつもと整形外科」へお越しください。

手・足の痺れでお悩みの方は是非一度「まつもと整形外科」へお越しください。

手が痛い

症状

手指の曲げづらさ、手指の痛み、手指の関節の痛み

原因

腱鞘炎

手をよく使う仕事や作業をする方は使いすぎでなることがあります。

手をよく使う仕事や作業をする方は使いすぎでなることがあります。

ヘバーデン結節、ブシャール結節

女性に多い病気で手指の関節が腫れて痛みを伴い、次第に変形してきます。女性ホルモンの原因として考えられています。

女性に多い病気で手指の関節が腫れて痛みを伴い、次第に変形してきます。女性ホルモンの原因として考えられています。

手根管症候群

正中神経が通るトンネルを手根管と呼びます。使いすぎやホルモンバランスなど、さまざまな要因でこのトンネルが狭くなり、正中神経が圧迫されます。

正中神経が通るトンネルを手根管と呼びます。使いすぎやホルモンバランスなど、さまざまな要因でこのトンネルが狭くなり、正中神経が圧迫されます。

治療

腱鞘炎

テーピングやアルフェンスシーネを使用して、指を固定して安静にします。それでも改善がない場合は、ステロイド注射を行ないます。

テーピングやアルフェンスシーネを使用して、指を固定して安静にします。それでも改善がない場合は、ステロイド注射を行ないます。

ヘバーデン結節、ブシャール結節

関節の炎症を抑えるために、外用薬(湿布や塗り薬)を使用します。疼痛が強い場合は、消炎鎮痛薬((NSAIDS)を内服します。物理療法(レーザー治療)で効果が出ることもあります。

関節の炎症を抑えるために、外用薬(湿布や塗り薬)を使用します。疼痛が強い場合は、消炎鎮痛薬((NSAIDS)を内服します。物理療法(レーザー治療)で効果が出ることもあります。

手根管症候群

ビタミン剤や神経障害性疼痛の薬を内服します。物理療法(レーザー治療)で手根管内に起きている炎症を抑えます。それでも、改善がない場合は手術が望ましいです。

ビタミン剤や神経障害性疼痛の薬を内服します。物理療法(レーザー治療)で手根管内に起きている炎症を抑えます。それでも、改善がない場合は手術が望ましいです。

肘が痛い

症状

肘の外側から前腕(肘〜手首)にかけて痛みが生じます。

原因

手首に負担がかかる動作や作業を繰り返すと、筋肉の付着部に炎症が起きることが痛みの原因です。

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)とも呼ばれ、テニスプレイヤーによく起こります。しかし、家事や掃除での負担で発症することも多く、誰にでも起こりえる病気です。

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)とも呼ばれ、テニスプレイヤーによく起こります。しかし、家事や掃除での負担で発症することも多く、誰にでも起こりえる病気です。

治療

症状が軽い場合には消炎鎮痛薬(NSAIDS)や外用薬(湿布)で対応します。また、物理療法(温熱療法、レーザー治療)も効果があります。湿布を貼っても効果がなく、日常生活にも支障がでるようであればステロイド注射が最も効果的です。ステロイド注射は即効性があり、当院ではエコーガイド下(超音波で画像をみながら)にピンポイントで炎症が起きている部位に注射をします。そのため、診察室から出るときには嘘のように症状がほとんどなくなっています。

肋間神経痛

症状

背中や胸、肋骨に針で刺されたような痛みが突発的に出現します。

原因

肋間神経痛は肋骨の下に沿っている肋間神経が何らかの原因で刺激されて症状を発症します。肋間神経痛は疾患名でなく症状なので、原因となる疾患がいくつかあります。原因として、肋骨骨折や帯状疱疹ヘルペスなどが挙げられますが、原因がはっきりしないこともあります。

治療

肋間神経痛の原因となる疾患がわかった場合は、その原因の疾患を治療することで痛みやしびれを改善させていきます。ただ、原因がわからないことも多く、その場合は症状を緩和させるために消炎鎮痛薬や神経痛薬を内服して疼痛軽減を図ります。

ぎっくり腰

症状・病態

急に起こった強い腰の痛み(腰痛)を「ぎっくり腰」と呼び、正式な病名ではありません。重たい物を持ち持ち上げたり、腰を捻ったり、仕事で腰に負担をかけた際に起こるが多いですが、何もしないでも起きることもあります。

原因

筋肉や椎間板、椎間関節、仙腸関節に炎症が起きていると考えられていますが、画像検査で写らないこともあり、実際には完全には原因が解明されていません。

検査

レントゲンで骨、椎間関節、椎間板の評価を行います。

治療

局所安静のために簡易式コルセットを装着します。また、消炎鎮痛薬の内服や外用薬(湿布)で痛みと炎症を抑えます。痛みが強い場合は、1~2週間継続して内服することで効果が表れることもあります。腰へのトリガーポイント注射も効果的です。

物理療法として電気治療(低周波、高周波)で筋肉の炎症を抑えます。激痛の場合は少し安静にして、腰痛が慢性化してくるようであればリハビリを行っていくことで症状を緩和させます。

物理療法として電気治療(低周波、高周波)で筋肉の炎症を抑えます。激痛の場合は少し安静にして、腰痛が慢性化してくるようであればリハビリを行っていくことで症状を緩和させます。

高齢者の腰痛

症状

起き上がるときに激しい腰の痛みが出ます。

原因

加齢に伴う腰の変形で起きることもありますが、最も注意が必要なのは腰の圧迫骨折です。腰の圧迫骨折は、転んで尻もちをついて起こすことが多いですが、骨粗しょう症がある場合には骨が弱いために転んだりしなくても突然、骨折を生じることがあります。

治療

コルセットを採型して、約3ヶ月間装着が必要です。また、骨粗しょう症がある場合には骨粗しょう症の治療も行っていきます。また、筋力が落ちて寝たきりにならないようリハビリを行っていきます。

代表的疾患

胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折、変形性腰椎症

腰痛症(腰の痛み)

症状

・体動時の腰や背中の痛み

・高齢者で転倒後に腰痛がある場合は、腰椎圧迫骨折を疑います。

・高齢者で、起き上がりに腰痛が強い場合は転倒などがない場合でも「いつのまにか骨折」の可能性があります。

・腰部から臀部の痛みや痺れ、下肢の痛みや痺れは腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症の可能性があります。

・高齢者で転倒後に腰痛がある場合は、腰椎圧迫骨折を疑います。

・高齢者で、起き上がりに腰痛が強い場合は転倒などがない場合でも「いつのまにか骨折」の可能性があります。

・腰部から臀部の痛みや痺れ、下肢の痛みや痺れは腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症の可能性があります。

原因

腰痛や臀部痛は以下の原因で起こります。

・筋肉の疲労からくるもの。

・椎間板や椎間関節の炎症からくるもの。

・骨粗鬆症による胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折(転倒による骨折、いつのまにか骨折)

・加齢に伴う椎間板の変性や椎間関節の変形

・尿管結石や尿路感染症などの泌尿器疾患

・動脈瘤や動脈解離なども血管の疾患

・椎間板や椎間関節の炎症からくるもの。

・骨粗鬆症による胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折(転倒による骨折、いつのまにか骨折)

・加齢に伴う椎間板の変性や椎間関節の変形

・尿管結石や尿路感染症などの泌尿器疾患

・動脈瘤や動脈解離なども血管の疾患

治療

保存的治療(手術をしない治療)

当院はできるだけ手術をしない、侵襲性のない方法で治療を提案します。

鎮痛薬や外用薬を用いて治療を行います。

鎮痛薬は種類によって性能や特性が違ってきます。この薬の使い分けは経験によって大きな差が出てきます。当院では一人ひとりに合ったオーダーメイドでの治療を行っていきます。

鎮痛薬や外用薬を用いて治療を行います。

鎮痛薬は種類によって性能や特性が違ってきます。この薬の使い分けは経験によって大きな差が出てきます。当院では一人ひとりに合ったオーダーメイドでの治療を行っていきます。

リハビリテーション

当院は九州地区最大規模のリハビリテーション施設です。症状に応じて、物理療法(電気治療、牽引、ウォーターベット)だけではなく、「人の手」による施術でアプローチして腰痛の治療を行っていきます。

坐骨神経痛

症状

坐骨神経に沿って、おしりから脚(あし)にかけて起こる痛みや痺れの症状を総称して「坐骨神経痛」と呼びます。

原因

坐骨神経は腰から足の先までつながっている、人体のなかでも最も太くて長い神経です。その坐骨神経が圧迫されることで症状が出現します。坐骨神経痛の代表的疾患として「腰椎椎間板ヘルニア」や「腰部脊柱管狭窄症」、「梨状筋症候群」が挙げられます。

治療

レントゲン撮影で原因を特定し、必要に応じてMRI検査まで行います。

痛みや痺れを改善させるために、内服薬で疼痛コントロールを行い、さらにリハビリテーションにて疼痛軽減を図ります。

痛みや痺れを改善させるために、内服薬で疼痛コントロールを行い、さらにリハビリテーションにて疼痛軽減を図ります。

下肢が痺れる、下肢が痛い

症状

腰やお尻の痛み、下肢の痺れ

原因

脊髄が通るトンネルを脊柱管と呼びます。骨や靭帯の肥厚、椎間板の突出などで、神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて症状を引き起こします。

治療

内服薬で神経の血流を改善させたり、鎮痛薬で痛みを軽減させます。また、物理療法(牽引、電気治療)やリハビリを行って、症状の改善と筋力の回復を図ります。

代表的疾患

腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症

足が痛い

症状

痛み、腫れ、痺れ

原因

足の形状が偏平足の場合、負荷がかかりすぎて足の裏や足全体が痛くなることがあります。

治療

足の形状が悪い場合は、アーチサポーター(足底版)をオーダーメイドで作成します。また、リハビリを行うことで歩行や姿勢の異常を改善させて足への負荷を減らします。

代表的疾患

偏平足、足底腱膜炎、足根管症候群、痛風発作

膝が痛い

症状

痛み、腫れ、膝くずれ、曲げ伸ばしができない

原因

体重や加齢の影響で関節軟骨がすり減って、痛みが出てくることがあります。また、女性に多く、体重の負荷がかかりやすい膝の内側に痛みがでることが特徴的です。

治療

的確な診断をつけて、薬、サポーター、注射、リハビリなどで治療を行っていきます。ヒアルロン酸注射の際は、痛くないようにできるだけ細い針を使います。

代表的疾患

変形性膝関節症、半月板損傷、靭帯断裂

変形性膝関節症(膝の痛み)

症状

歩行時の膝の痛み、正座ができない

原因

体重や加齢の影響で関節軟骨がすり減って、骨同士が衝突したり変形して痛みが出てきます。また、男性より女性に多く、体重の負荷に影響もあるため肥った方に多い傾向があります。

治療

コンドロイチンやグルコサミンなどサプリメンは現時点では科学的に証明できていません。

内服薬、サポーター、注射(ヒアルロン酸)、リハビリなどで治療を行っていきます。ヒアルロン酸注射の際は、痛くないようにできるだけ細い針を使います。

代表的疾患

変形性膝関節症

膝半月板損傷

膝半月板損傷は、膝関節内にある半月状の軟骨である半月板が損傷した状態を指します。

原因

膝半月板損傷の原因は多岐にわたります。

急な方向転換やねじれるような動き

このような動きは、半月板に過度のストレスをかけることがあり、特にスポーツ選手に多いケースです。

加齢による摩耗

長年の使用により、半月板の繊維が劣化し、摩耗が生じることがあります。これは中高年の方によく見られる原因です。

外傷

交通事故やスポーツ中の衝突など、強い衝撃が半月板に加わることで、損傷が生じることがあります。

体重の負荷

重量のある物を持ち上げたり、体重が重い場合、膝関節に負荷がかかり、半月板が損傷することがあります。

症状

膝半月板損傷は、膝関節内の半月板と呼ばれる構造が傷つくことによる痛みや不快感が現れる症状です。半月板は軟骨組織で、膝関節の安定化や衝撃の吸収に役立っています。

痛み

膝関節の内側や外側で感じる痛み。運動中や階段の昇降時、膝の曲げ伸ばし時に特に痛みが強まることがあります。

腫れ

損傷が重度の場合、関節内に液体が溜まり腫れが生じる可能性があります。

ためらい歩行

膝に負荷がかかるため、歩行時に痛みや違和感を避けるためためらい歩行が生じることがあります。

クリック感

膝を動かす際、音がする、または違和感を感じる場合があります。

リハビリ

膝半月板損傷は、膝関節内にある半月状の軟骨である半月板が損傷した状態を指します。適切なリハビリを行うことで、痛みの軽減や機能回復が期待できます。まず初めに、怪我の程度によってリハビリの方法や期間が異なります。一般的な流れとしては、以下のようなステップがあります。

1.炎症や腫れを抑える

2.筋力や柔軟性の回復を促す

3.日常生活やスポーツへの復帰をサポートする

2.筋力や柔軟性の回復を促す

3.日常生活やスポーツへの復帰をサポートする

炎症や腫れがある場合、まずは安静にして十分なアイシングや圧迫固定を行いましょう。状態が落ち着いてからリハビリを始めることが肝心です。筋力や柔軟性の回復には、筋トレやストレッチが効果的です。特に、太ももの前面にある大腿四頭筋や後面にあるハムストリングスの筋力強化が重要です。また、膝関節の可動域を広げるストレッチも行いましょう。日常生活やスポーツへの復帰をサポートするためには、徐々に負荷をかけるトレーニングを行います。ウォーキングやスクワット、そしてジョギングなど、無理のない範囲で負荷を徐々に増やしていきましょう。尚、リハビリは専門家の指導のもと、無理のない範囲で行うことが大切です。痛みが強い場合や状態が改善しない場合は、必ず医師や理学療法士の指導を受けるようにしましょう。

骨折、捻挫、外傷

症状

痛み、腫れ、変形

原因

捻った、転んだ、強くぶつけた

交通事故や自転車事故、転倒など原因がはっきりしていることが多いと思います。

交通事故や自転車事故、転倒など原因がはっきりしていることが多いと思います。

治療

触診、レントゲン検査、エコー検査で診断をつけます。

骨折や捻挫(靭帯損傷)であれば、ギブスで固定します。機能障害を残さないようにリハビリを行っていきます。

骨折で手術が必要な場合は、総合病院へご紹介します。

傷に関しては、縫合が必要なものは縫合処置します。縫合が不要なものは、できるだけ傷跡が残らないように湿潤療法で上皮化を図ります。

骨折や捻挫(靭帯損傷)であれば、ギブスで固定します。機能障害を残さないようにリハビリを行っていきます。

骨折で手術が必要な場合は、総合病院へご紹介します。

傷に関しては、縫合が必要なものは縫合処置します。縫合が不要なものは、できるだけ傷跡が残らないように湿潤療法で上皮化を図ります。

スポーツ中の怪我

症状

足の痛み、手の痛み、腫れ、痺れ

原因

スポーツ中に捻ったり、強打したりした場合はスポーツ外傷と呼びます。

オーバーユース(使い過ぎ)や持続的な負荷によって生じる場合はスポーツ障害と呼びます。成長期の子供に多くみられますが、大人でもなることがあります。

オーバーユース(使い過ぎ)や持続的な負荷によって生じる場合はスポーツ障害と呼びます。成長期の子供に多くみられますが、大人でもなることがあります。

治療

スポーツ外傷であれな、安静・冷却・固定・挙上が初期治療となります。

スポーツ障害であれな、使い過ぎが原因のために安静が必要となります。リハビリをおこなうことで、関節や靭帯の柔軟性が改善されて、再発予防になります。当院ではスポーツリハビリを得意とする理学療法士もいますので、ご相談下さい。

スポーツ障害であれな、使い過ぎが原因のために安静が必要となります。リハビリをおこなうことで、関節や靭帯の柔軟性が改善されて、再発予防になります。当院ではスポーツリハビリを得意とする理学療法士もいますので、ご相談下さい。

テニス肘

テニス肘は、上腕骨外側上顆炎とも呼ばれ、肘関節周辺の筋肉や腱に炎症や痛みを引き起こす一般的な疾患です。

原因

この状態の主な原因は、過剰なストレスや繰り返しの動作です。具体的には、以下のような要因が考えられます。

・テニスやゴルフのようなスポーツでの急激な動作

・重い物の持ち上げや運搬

・日常の家事や仕事での繰り返しの動作

・重い物の持ち上げや運搬

・日常の家事や仕事での繰り返しの動作

テニス肘は、適切なウォームアップやストレッチが実行されていない場合にも発生しやすくなります。また、筋力不足や柔軟性の欠如も症状の発症を招くことがあります。

症状

・肘の外側に痛みが起こり、握力が低下する

・肘を伸ばす動作や手首を上げる動作が困難になる

・痛みが徐々にひどくなり、腕や手にまで影響することがある

・肘を伸ばす動作や手首を上げる動作が困難になる

・痛みが徐々にひどくなり、腕や手にまで影響することがある

この症状は、テニスプレイヤーだけでなく、重いものを持ち上げる仕事をしている方や、パソコンの使用が多い方にも見られることがよくあります。早期治療が望ましいですが、無理をせず、適切な休息とストレッチが症状の軽減に役立つことがあります。

リハビリ

テニス肘は、慢性的な痛みや不快感を引き起こす炎症性の状態であり、特に握力を必要とする動作で症状が悪化することがあります。リハビリが適切に行われれば、テニス肘の症状を効果的に緩和することができます。

まず、リハビリを始める前に、医師や理学療法士と相談し、適切な方法や注意事項を確認することが重要です。急激なリハビリや過度な負荷は、症状を悪化させることがあるためです。次に、リハビリの基本は、徐々に筋力を回復させることです。筋力の低下が原因で症状が悪化することがあるため、筋力を上げることで症状の改善が期待できます。

まず、リハビリを始める前に、医師や理学療法士と相談し、適切な方法や注意事項を確認することが重要です。急激なリハビリや過度な負荷は、症状を悪化させることがあるためです。次に、リハビリの基本は、徐々に筋力を回復させることです。筋力の低下が原因で症状が悪化することがあるため、筋力を上げることで症状の改善が期待できます。

ストレッチング

筋肉の柔軟性を高めることで、炎症を緩和し、筋力回復を促進します。

筋力トレーニング

ウェイトトレーニングやゴムチューブを用いたエクササイズで、握力や筋力を回復させます。

マッサージ

痛みを軽減し、血行を促進することで、筋肉の回復を助けます。

アイシング

患部に冷たいものを当てることで、炎症を抑え、痛みを緩和します。

最後に、リハビリが効果的であるためには、継続が不可欠です。効果を実感できるまでには、個人差がありますが、焦らず無理をせず、地道な継続が大切です。また、テニス肘を再発させないためにも、日常生活での予防策をとることが重要です。適切な用具の使用や、ストレッチを行い、筋力を維持することが大切です。

ゴルフ肘

ゴルフ肘の痛みとは

ゴルフ肘は上腕骨内側上顆炎とも呼ばれ、肘の内側に痛みを引き起こす一般的な疾患であり、スポーツや日常生活の過度な負担が主な原因です。まずは、ゴルフ肘の症状を確認し、その後に原因と治療方法を紹介します。最後に、予防策やリハビリテーションについても触れていきます。

ゴルフ肘の主な症状

ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)とは、手首や肘を使い過ぎによって発症する病気です。肘の内側にある内側上顆に過度な負担がかかり、炎症を起こすため痛みが生じます。ゴルフで無理なスイングをしすぎた場合に発生することから、ゴルフ肘とも呼ばれます。肘の内側に痛みが生じますが、症状が悪化すると肘の痛みだけではなく、握力や前腕の筋力低下が起こることがあります。早期に適切な治療を行うことで、症状の悪化を防ぎ、スムーズな回復が期待できます。

ゴルフ肘を引き起こす原因

ゴルフ肘は、繰り返し行われる手首の曲げ伸ばしや握力、肘の動きに関わる動作が原因で発症します。スポーツはもちろんのこと、日常生活での使用も影響を与えます。具体的には、ゴルフやテニス、仕事での持ち物の取り扱いやキーボードの操作などが該当します。繰り返しの動作により筋肉や腱に負担がかかり、炎症や筋肉の損傷が生じることで症状が現れます。治療法としては、安静や炎症を抑える薬、リハビリテーションなどが行われます。また、予防策としてストレッチや適切な筋力トレーニングが重要です。

ゴルフ肘の効果的な治療法

リハビリ

ゴルフ肘は、筋肉や腱の炎症が原因で肘の内側や前腕に痛みが発生する病気です。繰り返し行われるスポーツや仕事の動作で関節や筋肉が過度に負担を受けることによります。具体例としては、ゴルフのスイングやテニスのフォアハンドが挙げられます。リハビリが適切に行われれば、ゴルフ肘の症状を効果的に緩和することができます。まず、整形外科専門医の診察を受けて診断をつけます。リハビリ専門家である理学療法士がリハビリを担当します。筋力の低下や筋肉や腱の柔軟性の低下が原因となるためにリハビリにて改善が期待できます。

ステロイド注射

保存的治療で改善がない場合は炎症を抑えるために、少量のステロイド注射を患部に注射します。

ストレッチと筋力トレーニングによる予防法

ゴルフ肘の予防法としてストレッチと筋力トレーニングが効果的です。筋肉や腱の柔軟性を維持し、筋力を向上させることで肘への負担を軽減できます。

・手首や指のストレッチ

・前腕や上腕の筋力トレーニング

・前腕や上腕の筋力トレーニング

これらの運動は、日常生活やスポーツの前後に取り入れることで、効果的にゴルフ肘を予防することができます。

仕事や日常生活での肘への負担軽減

仕事や日常生活で肘への負担を軽減する方法もゴルフ肘の予防に役立ちます。

・適切な姿勢で仕事を行う

・肘の動きをサポートする装具を使用する

・重いものを持つときに肘だけでなく、腕や肩の筋肉を使う

・肘の動きをサポートする装具を使用する

・重いものを持つときに肘だけでなく、腕や肩の筋肉を使う

これらの方法を日常的に取り入れることで、肘への負担を軽減し、ゴルフ肘の発症リスクを低減できます。

ゴルフ肘の症状が現れた場合は、早めに整形外科専門医の診療を受けることが重要です。また、リハビリテーションも効果的です。整形外科専門医による適切な診察のもと、原因と問題を解決し、再発の予防を図ることができます。治療やリハビリに関心がある方は、ぜひ当院を受診してみて下さい。

野球肘

原因

野球肘は、投球や捕球などの動作時に肘関節に負担がかかることで引き起こされて発症します。投球フォームや肘の使い方に問題があったり、肘の柔軟性の低下などが原因として挙げられます。

症状

具体的な症状としては、肘の内側や外側での痛みや違和感、関節の腫れや運動制限があります。

診断

診察所見とレントゲン所見で診断を付けます。CT検査や MRI検査を行うこともあります。

治療

肘の安静を第一優先として、数週間から数カ月は投球中止を中止します。多くの場合は、投球の中止だけで痛みが軽快します。

投球フォームや肘の使い方を見直し、リハビリテーションに取り組みます。

投球フォームや肘の使い方を見直し、リハビリテーションに取り組みます。

リハビリ

まず、投球時の肘の使い方が原因の場合、フォームや動作の改善が重要となります。無理なフォームで投げると肘に過度なストレスがかかり、痛みや損傷が生じます。正しいフォームで投げることで、肘への負担を軽減させることができます。また、筋力不足や柔軟性の低下も野球肘の原因となります。例えば、上腕や肩、腕の筋肉が弱いと、肘への負担が増大します。筋力の強化やストレッチで柔軟性を高めることで、肘の負担を減らすことが可能です。適切な診断と治療で、リハビリテーションを行うことで、肘の状態が改善されることが期待できます。

投球フォームの影響

多くの場合、投球フォームが野球肘の原因となります。特に肘の内側靭帯への負担が問題となります。内側靭帯は、肘関節の安定性を保つ役割があり、投球時には特に負担がかかります。

無理な角度で投げると肘に過度なストレスがかかり、内側靭帯を損傷するリスクが高まります。正しい投球フォームで肘への負担を軽減し、内側靭帯への負担を減らすことが重要です。また、筋力トレーニングやストレッチで柔軟性を高めることも効果的です。特に上腕や肩の筋肉を鍛えることで、肘への負担が緩和されることが期待できます。投球フォームの改善や筋力向上、柔軟性の向上を心がけ、リハビリを行っていきます。

無理な角度で投げると肘に過度なストレスがかかり、内側靭帯を損傷するリスクが高まります。正しい投球フォームで肘への負担を軽減し、内側靭帯への負担を減らすことが重要です。また、筋力トレーニングやストレッチで柔軟性を高めることも効果的です。特に上腕や肩の筋肉を鍛えることで、肘への負担が緩和されることが期待できます。投球フォームの改善や筋力向上、柔軟性の向上を心がけ、リハビリを行っていきます。

肉離れ

病態

ジャンプやダッシュな、スポーツ動作などの急激な筋肉への負担で筋肉がその衝撃や負担に耐えられなくなり、筋肉の一部が切れたり、裂けたりして炎症・内出血が生じます。

起こりやすい部位

腓腹筋(下腿後面)、ハムストリング筋(大腿後面)、大腿四頭筋(大腿前面)

診断

・診察所見

・エコー検査

エコー検査では腱の断裂やそれに伴う内出血を確認します。

・エコー検査

エコー検査では腱の断裂やそれに伴う内出血を確認します。

症状

腫れている、内出血している、動かすと痛い

治療

RICE処置。

R(Rest):安静

I(Icing):冷やす

C(Compression):圧迫

E(Elevation):挙上(患部を心臓より高い位置に挙げる)

I(Icing):冷やす

C(Compression):圧迫

E(Elevation):挙上(患部を心臓より高い位置に挙げる)

弾性包帯で患部を圧迫して、内出血を防ぎます。この初期治療が、今後の早期回復期間に影響を与えます。

シンスプリント

シンスプリントは、主にランニングなどの運動時に脛骨周辺の筋肉や筋膜が炎症を起こすことによって生じます。

原因

その原因は複数存在し、適切なケアを行うことが重要です。

不適切な靴の使用

適切なサポートやクッションが無い靴で運動を行うことで、足や脚に負担がかかることがあります。

過度の運動負荷

急激な運動量の増加や、休憩が十分でない状態での高負荷の練習が続けられると、筋肉や靱帯に過度のストレスがかかります。

筋力や柔軟性の不足

下腿部の筋肉が弱い場合や、柔軟性が不足していると、シンスプリントが発生しやすくなります。

足の構造や歩行パターンの問題

扁平足や高アーチ、内反足などの足の構造や、歩行時のズレが引き金となることもあります。

これらの原因を把握し、適切な改善策を実行することで、シンスプリントを予防や治療に繋げることができます。

症状

脛骨周辺の痛み

シンスプリントの主な症状は、脛骨(シン)の周囲に生じる痛みです。運動中に痛みが始まり、休息すると一時的に軽減されます。

部位別の痛み

痛みは通常、脛骨の内側中ほどに現れることが最も一般的です。しかし、外側や下部にも痛みが現れることがあります。

痛みの程度

シンスプリントの痛みは、個々の状況や運動の強度によって異なります。軽度の症状から、歩行や日常活動に影響を及ぼすほどの激しい痛みまで幅広く表れます。

これらの症状に気付いた場合、適切な対処法を取ることが重要です。痛みを無視し続けると、より深刻な障害につながる可能性があります。

リハビリ

長期にわたる不適切な負荷や急激な運動量の増加が原因となることが多いです。

寒冷治療(アイシング)

炎症を抑えるために、脛骨周辺の筋肉に氷を当てて冷却することが効果的です。運動後すぐに行うことが望ましいです。

ストレッチ

ふくらはぎやアキレス腱のストレッチを行うことで、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減することができます。運動前後に実施しましょう。

筋力トレーニング

脛骨周辺の筋肉を強化することで、負担を減らし、再発防止につながります。トレーニングは無理のない範囲で行いましょう。

マッサージ

筋肉の柔軟性を高めるために、セルフマッサージやフォームローラーを使用したマッサージが有効です。痛みのない程度に行いましょう。

適切な靴の使用

シューズが合わない場合、シンスプリントの原因となります。足の形や走り方に合った靴を選んで使用しましょう。

シンスプリントのリハビリは、痛みが治まるまで根気よく続けることが大切です。いきなり運動量を増やさず、徐々に負荷をかけていきましょう。

妊娠中、出産後(授乳中)の手指の痛み

症状

手指や手首の痛み

原因

妊娠中や出産後はホルモンバランスに大きな変化がみられます。また、育児中は1日に何度も抱っこをするために手指や手首に大きな負担がかかります。そのために、腱鞘炎を発症しやすくなります。どの指にも起こりますが、特に母指への負担が多く、母指を動かすと手首付近が痛くなるのがドュケルバン腱鞘炎です。

治療

治療として、安静、湿布、ステロイド注射があります。ステロイド注射が最も即効性と効果が期待できますが、授乳中は母乳への薬の移行の影響から、注射へは否定的な医師も多いです。当院では授乳中の赤ちゃんに影響がでないよう、通常の1/3の薬液量をエコーガイド下(超音波でみながら)に注射しています。薬液量が少ないために赤ちゃんへの影響もなく、またエコーガイド下に注射するために少ない薬液量でも確実に腱鞘内に注射するために1回で症状が改善します。

初診時に注射できますので、頻回の受診は必要ありません。お困りの方はお気軽にご相談下さい。

初診時に注射できますので、頻回の受診は必要ありません。お困りの方はお気軽にご相談下さい。

巻き爪(陥入爪)

症状

第1趾(足の親指)の痛みや赤い腫れ

原因

爪が周囲の組織に食い込むと、赤く腫れて炎症を起こします。放置すると、感染を起こして滲出液が出たり、不良肉芽を形成します。

治療

当院では再発を繰り返さないようにフェノール法で手術を行っています。

手術といって、メスで切ったりする訳ではありません。親指に局所麻酔を行ないます。局所麻酔の際は少し痛みを伴いますが、その後はまったく痛みがありません。食い込んでいる爪を端っこのみ部分的に抜去して、薬品(フェノール)を使用して根本から爪が生えてこないようにします。

手術といって、メスで切ったりする訳ではありません。親指に局所麻酔を行ないます。局所麻酔の際は少し痛みを伴いますが、その後はまったく痛みがありません。食い込んでいる爪を端っこのみ部分的に抜去して、薬品(フェノール)を使用して根本から爪が生えてこないようにします。

手術時間確保が困難なために現在、手術を中止しております。

爪白癬(爪の水虫)

症状

爪が白く濁ったり、肥厚して変形します。足の親指(第1趾)にみられることが多いですが、広がると他の足趾にも広がります。

原因

爪白癬は爪に白癬菌(水虫)が感染したために、爪が肥厚したり、白く濁ったりします。進行すると爪が変形して、痛みから歩行障害を起こすこともあります。

治療

抗真菌薬を使用します。抗真菌薬には外用薬(塗り薬)と内服薬があります。外用薬は内服薬と違って副作用の心配はありません。軽症の爪白癬に効果が期待できます。内服薬は外用薬より効果が期待できますが、肝機能障害を起こすことがあり、定期的に血液検査を行う必要があります。

足底腱膜炎(足底筋膜炎)

このような症状でお悩みではないですか?

- 歩くと、足の裏や踵が痛くなる

- 扁平足だといわれたことがある

- 朝起きて歩き出す時が特に痛くなる

- 裸足で歩くと痛くなる

足底腱膜炎とは

足底腱膜とは足の裏にある組織で土踏まずを支え、体重などの衝撃を吸収する機能があります。この足底腱膜に炎症が起きると痛みが出ることを、足底腱膜炎や足底筋膜炎と呼ばれます。

足底腱膜炎が起きる原因として考えられるものとして

・アーチのあまりない靴を履いている

・長時間の歩行や立ち仕事など疲労の蓄積

・スポーツなど激しい動きによる強い衝撃

・扁平足など足の形態の崩れ

・ふくらはぎや足底腱膜の柔軟性の低下

・クッション性のない硬い靴を履いている

など、様々な要因が考えられます。

・アーチのあまりない靴を履いている

・長時間の歩行や立ち仕事など疲労の蓄積

・スポーツなど激しい動きによる強い衝撃

・扁平足など足の形態の崩れ

・ふくらはぎや足底腱膜の柔軟性の低下

・クッション性のない硬い靴を履いている

など、様々な要因が考えられます。

足底腱膜炎で痛みが出る部分としては①踵②土踏まず③指の付け根といわれています。起床時などの歩き始めに特に痛みが強いが出ることが多く、痛みのために歩く時に踵を浮かせて歩く方もいます。、足底腱膜炎は若年層から中高年、ご高齢の方まで幅広く生じます。

なぜ足底腱膜炎になるのか

足底腱膜炎とは踵の足底腱膜に負担がかかり足底腱膜に微細な損傷が起こることにより炎症や痛みを生じます。

足底腱膜になる要因

・加齢や疲労により足底腱膜が硬くなり柔軟性を失います。その結果、足底腱膜がついている踵や指の付け根を引っ張ってしまいダメージを受けます。

・スポーツなどの激しい動きにより足底腱膜に過度の負担がかかり続け腱膜や筋膜が硬くなる。

・扁平足や外反母趾により土踏まずのアーチが崩れやすくなります。アーチが崩れることで足底腱膜に負担がかかり硬くなり、硬くなった足底腱膜に衝撃が加わることで損傷が起きてしまう。

・ふくらはぎや足の柔軟性の低下は足底腱膜に負担をかけてしまい足底腱膜炎に繋がってしまいます。

・スポーツなどの激しい動きにより足底腱膜に過度の負担がかかり続け腱膜や筋膜が硬くなる。

・扁平足や外反母趾により土踏まずのアーチが崩れやすくなります。アーチが崩れることで足底腱膜に負担がかかり硬くなり、硬くなった足底腱膜に衝撃が加わることで損傷が起きてしまう。

・ふくらはぎや足の柔軟性の低下は足底腱膜に負担をかけてしまい足底腱膜炎に繋がってしまいます。

放っておくとどうなるの

足底腱膜炎は足底の腱膜や筋膜の微細な損傷によって起こります。放っておいて負担がかかり続けると回復までの時間が長くなってしまいます。また無理して運動などを続けると痛みが強くなり歩くことが困難になってしまうこともあります。

治療

外用薬(湿布)や消炎鎮痛薬で炎症を取ります。疼痛部位へのステロイド注射が最も即効性があり効果的です。もちろん、注射が苦手な方もいますので、そういった場合は物理療法(電気治療やレーザー治療)を使用すると効果的です。

腰椎分離症

腰椎分離症は、腰椎の骨が正常な位置からずれることによって引き起こされる痛みや不快感が特徴の疾患です。

原因

遺伝的要素

骨の構造が遺伝的に弱い場合、腰椎分離症が発症しやすくなります。

成長期の急激な成長

成長期に腰椎にかかる負担が増加すると、腰椎分離症になりやすくなります。

スポーツや運動

激しいスポーツや運動、特に腰にストレスがかかるものは、腰椎分離症を引き起こす可能性があります。

事故や怪我

腰椎を損傷する事故や怪我は、腰椎分離症の直接的な原因となることがあります。

症状

腰痛

特に立ち上がる際や長時間の座り姿勢後に強く感じることが多い。

坐骨神経症

足裏やふくらはぎに痛みやしびれを感じる場合がある。

活動制限

激しい運動や重いものを持ち上げる際に痛みを伴うため、活動に制限が生じる。

可動域の制限

腰の曲げ伸ばし動作が制限され、柔軟性が低下する。

症状は個人差がありますので、適切な治療法を選択するためには専門医の診断が重要です。早期発見が望ましいため、痛みや違和感がある場合は早めに医療機関を受診することがおすすめです。

リハビリ

適切なリハビリを行うことにより、症状の改善を目指すことができます。腰椎分離症のリハビリは、症状に応じて段階的に進められます。最初は、痛みを抑えるための治療が行われることが一般的です。

筋力トレーニング

腰椎周りの筋肉を鍛えることで、腰椎の安定性が向上し、再発を防ぐことができます。

ストレッチ

腰椎周りの筋肉が硬くなることを防ぎ、血流を改善します。

姿勢の矯正

正しい姿勢を維持することで、腰への負担を減らすことができます。

体幹トレーニング

体幹の筋力を増やし、腰椎の安定に寄与します。

リハビリの際には、無理をせず、自分に合った方法で行うことが大切です。

また、リハビリの効果を最大限に引き出すために、以下のポイントにも注意しましょう。

また、リハビリの効果を最大限に引き出すために、以下のポイントにも注意しましょう。

・定期的な通院

専門家の指導を受けながらリハビリを行うことで、適切な方法でトレーニングができます。

・継続

効果を実感できるまでには、継続的な努力が必要です。焦らず無理せず、長期的に続けられるペースで進めましょう。

腰椎分離症のリハビリは、症状の改善だけでなく、再発を防ぐためにも重要です。適切なリハビリを行い、健康な日常生活を取り戻しましょう。

腰椎すべり症

腰椎すべり症とは

腰椎すべり症は、腰椎の椎間板や関節が変性し、腰椎の一部が滑り出す(ズレる)病気です。この病気は、加齢や長期間に渡る腰への負担で、椎間板の変性や椎間関節の変性が起きて、腰や足の痛みなどの症状を引き起こします。

腰椎すべり症は、症状や程度によって保存療法や手術が選択されます。保存療法では、投内服薬調整やリハビリが実施されます。一方、手術が必要な場合は、腰椎の固定や神経の圧迫を取り除く手術が行われることもあります。

腰椎すべり症は、症状や程度によって保存療法や手術が選択されます。保存療法では、投内服薬調整やリハビリが実施されます。一方、手術が必要な場合は、腰椎の固定や神経の圧迫を取り除く手術が行われることもあります。

診断方法

腰椎すべり症の診断は、整形外科専門医によって行われます。診察所見やレントゲン所見で診断が付きます。場合によっては、腰椎MRIによる画像検査が行われます。

リハビリ

腰椎すべり症の治療においてリハビリは非常に重要です。リハビリでは、筋力トレーニングやストレッチを通じて、腰や下肢の筋力や柔軟性を向上させることを目指します。また、適切な運動習慣や生活習慣の改善も、腰椎すべり症のリハビリの一環となります。医師や理学療法士と相談しながら、一人ひとりに合ったリハビリプログラムを実施することが大切です。

日常生活での注意点

日常生活での注意点としては、正しい姿勢を保つことや、適度な運動を心掛けることが重要です。また、重いものを持つ際は、腰に負担をかけないように膝を曲げて持ち上げるようにしましょう。さらに、長時間の立ち仕事や座り仕事が続く場合は、適度に休憩を取り、ストレッチや筋力トレーニングを行うことが大切です。

寝違え

症状

朝起きた時(寝起き)に首が痛くて首を動かせない状態を「寝違え」と言います。寝違えとは「急性疼痛性頸部拘縮」という病名になります。寝ている時の首の捻じれや無理な姿勢のため、首の筋肉や靭帯に負担がかかって炎症が生じることが原因と考えられています。

頚椎のレントゲン撮影を行いますが、一般的な寝違えであれば筋肉や靭帯、関節の炎症のためにレントゲンでは異常は見つかりません。

首の違和感から激痛でまったく動かせないなど症状の程度は様々です。痛みが出てから数時間で改善するものから、1~2週間続くものもあります。

原因

アルコールを飲んで寝ると無理な姿勢で寝てしますことがあるために注意が必要です。また、首や肩の筋肉が硬くこっていると、筋肉を傷めたり炎症を起こしやすくなります。

治療

通常は数日で改善してきますが、長ければ2週間ほどかかります。鎮痛薬を内服したり、リハビリすることで早期の改善が期待できます。

寝違えでお悩みの方は一度「まつもと整形外科」へお越しください。

肩関節脱臼

肩関節脱臼の原因

肩関節脱臼は、外部からの強い力が加わることによって肩関節が脱臼する状態です。スポーツや交通事故などで起こることが多く、特にコンタクト競技や柔道などでよく見られます。肩関節は可動範囲が広いため、脱臼しやすい関節でもあります。

外的要因による外部からの強い力が加わることによる脱臼であれば、これを未然に完全に防ぐことは難しくなります。しかし、肩の筋力不足や関節の緩み、過去に肩を脱臼した経験がある方は元々、脱臼しやすい状態にあります。

外的要因による外部からの強い力が加わることによる脱臼であれば、これを未然に完全に防ぐことは難しくなります。しかし、肩の筋力不足や関節の緩み、過去に肩を脱臼した経験がある方は元々、脱臼しやすい状態にあります。

症状

症状としては、肩関節の痛みや腫れがあり、肩関節や腕を動かす際に強い痛みが生じ、動かすことができなくなります。また、肩の形が変形して、外観的も脱臼がわかる場合もあります。脱臼が疑われる場合、すぐに医療機関で診断を受けることが重要です。

脱臼整復

整形外科専門医による診察、レントゲンで診断をつけ、徒手整復を行います。

リハビリ

肩関節脱臼後のリハビリは、関節を安定させ、再発防止のために行われます。まずは、関節の炎症や痛みを抑えるために安静にし、適切な期間固定(2〜4週間)します。リハビリでは、筋力トレーニングや関節可動域訓練が行われます。筋力トレーニングでは、特に肩周囲の筋肉を鍛えることで関節の安定性を高めることが重要です。また、関節可動域訓練では、肩の動きを改善し、日常生活やスポーツへの復帰を目指します。リハビリ期間中は、症状に合わせて装具を使用することもあります。また、リハビリの効果を最大限に発揮するため、専門的なプログラムを組んで、治療を進めていきます。

日常生活でのリハビリの取り入れ方

日常生活でのリハビリは、状態や症状に応じて適切な方法で行うことが重要です。医師や理学療法士と相談しながら適切なリハビリ方法を選択しましょう。代表的なリハビリ方法として、筋力トレーニングや関節の可動域を維持・改善するストレッチが挙げられます。これらは、生活の中で簡単に取り入れることができ、効果的な回復を促します。

また、姿勢や動作の改善も大切です。日常生活の中で意識して正しい姿勢を保ち、無理のない範囲で動作を行うことで、筋肉や関節に適切な負荷をかけることができます。

また、姿勢や動作の改善も大切です。日常生活の中で意識して正しい姿勢を保ち、無理のない範囲で動作を行うことで、筋肉や関節に適切な負荷をかけることができます。

三角巾固定や装具の役割

三角巾固定や装具は、関節や筋肉に安定性を与え、腫脹や炎症、痛みの軽減や再発防止に効果的です。

装具は脱臼を繰り返す場合に使用することがあります。

装具は脱臼を繰り返す場合に使用することがあります。

肩関節脱臼再発防止

肩関節脱臼再発防止には、適切なリハビリが欠かせません。重要なポイントは、筋力の強化と関節の安定性向上です。

具体的には、筋肉の柔軟性や可動域を高めるストレッチや、周囲の筋肉を鍛える筋力トレーニングが効果的です。また、ライフスタイルの見直しやスポーツの際の正しいフォームの習得にも役立ちます。

具体的には、筋肉の柔軟性や可動域を高めるストレッチや、周囲の筋肉を鍛える筋力トレーニングが効果的です。また、ライフスタイルの見直しやスポーツの際の正しいフォームの習得にも役立ちます。

肩鎖関節脱臼

肩鎖関節脱臼の原因と病態

肩鎖関節脱臼は、肩と鎖骨を繋ぐ関節に負担がかかり、靭帯が損傷して肩峰と鎖骨が外れる疾患であり、スポーツや日常生活で、腕や肩に強い力が加わった時に発生する場合が多いです。主な原因は、転倒して肩に直接的な衝撃を受ける際に生じることが多いです。病態としては、関節周囲の靭帯や筋肉、腱が損傷し、関節が不安定になることで脱臼が引き起こされます。この関節損傷により痛みや可動制限が生じ、日常生活動作やスポーツへの復帰が困難になることがあります。また、肩鎖関節脱臼の種類(分類)は、靭帯の損傷程度よって分類されます。肩鎖関節脱臼は、診察所見やレントゲンの画像検査で診断します。適切な治療やリハビリテーションが必要となり、重症度や状態によっては手術が適応となることもあります。

肩鎖関節脱臼の症状

肩鎖関節脱臼の症状は、急性期には肩周囲の痛みや腫れ、可動制限が生じます。関節の部分に変形(段差)が見られることもあり、場合によっては皮下に鎖骨や烏口骨の突起が触れられることがあります。慢性期では痛みが軽減されてきます。

リハビリ

肩鎖関節脱臼のリハビリテーションは、急性期・亜急性期・慢性期の各ステージに分けて進められます。急性期では、まず安静にし、患部の腫れや痛みを抑えることが重要です。痛みや腫れが落ち着いたら、筋肉の柔軟性や可動域を改善するための運動療法を開始します。亜急性期では、肩関節の機能回復を目指し、筋力トレーニングや関節可動域訓練を行います。慢性期では、スポーツや日常生活への復帰に向け、肩関節の安定化や筋力バランスを整え るトレーニングが行われます。適切なリハビリテーションが行われることで、関節の安定性が向上し、肩周囲の筋肉が強化されます。これにより、再脱臼リスクの低減や肩関節の機能の回復が期待できる。リハビリテーションは個々の症状や状態に応じて、専門的な指導や適切な治療法の選択が大切です。

効果的なリハビリ運動と注意点を紹介

リハビリは患者の機能回復を目指すために行われる治療法であり、注意点を守って行うことが重要です。主な注意点は、患部への過剰な負担を避けること、適切な強度で行うこと、医師やリハビリテーションスタッフの指導に従うことが挙げられます。リハビリ運動の種類は疾患や状態によって異なります。

■筋力トレーニング:筋力低下の改善

■関節可動域訓練:関節可動域の拡大

■知覚訓練:感覚機能の回復

■姿勢矯正:姿勢不良の修正

■関節可動域訓練:関節可動域の拡大

■知覚訓練:感覚機能の回復

■姿勢矯正:姿勢不良の修正

リハビリを適切に行うことで、患者様の日常生活での痛みを緩和したり、スポーツへの復帰を早めることができます。痛みを感じる場合は無理をせず専門の病院やクリニックに相談しましょう。

慢性的な痛みが残る原因

慢性的な痛みが残る原因としては、筋肉や靭帯の損傷、炎症が原因として考えられます。これらの症状は、リハビリテーションや運動療法で改善することが一般的です。もし、痛みが長期間続く場合は、適切な診断と治療のため整形外科専門医に相談しましょう。

肩関節周囲の筋肉強化がもたらす効果

肩関節周囲の筋肉を強化することで、肩痛の改善や関節の安定化、動作の制限解消、スポーツへの復帰の促進が期待できます。また、筋肉バランスの改善により、再度の負傷予防も可能です。肩関節周囲の筋肉強化のためには、適切な筋力トレーニングとストレッチが重要です。自分に適したリハビリ運動を見つけ、肩の健康を取り戻しましょう。

肩腱板損傷

肩腱板損傷の概要と原因

肩腱板損傷は、肩関節を構成する腱板に起こる損傷であり、腱板を構成する筋肉や靭帯が断裂や損傷を受けることが原因で発生します。腱板は肩関節を安定させる役割を持ち、炎症や損傷が生じることで肩の痛みや運動時の制約が生じます。

原因は様々で、スポーツや重労働による外傷、または五十肩などの疾患や老化に伴う変化が原因となります。外傷性の場合は、転倒や衝撃で腱板に損傷が生じ、症状が現れます。一方で、非外傷性の場合は、筋肉の衰えや肩関節周囲の変形、炎症や繰り返しのストレスが原因となります。

原因は様々で、スポーツや重労働による外傷、または五十肩などの疾患や老化に伴う変化が原因となります。外傷性の場合は、転倒や衝撃で腱板に損傷が生じ、症状が現れます。一方で、非外傷性の場合は、筋肉の衰えや肩関節周囲の変形、炎症や繰り返しのストレスが原因となります。

肩関節の機能と腱板の役割

肩関節は、上肢の可動域が最も広い関節であり、様々な動作を可能にしています。腱板は、この肩関節の安定性や機能を維持する役割を担っています。

具体的には、腕を挙上する際に筋肉の力を関節に伝える働きを持ち、周囲にある筋肉と連携して肩の安定を保ちます。

具体的には、腕を挙上する際に筋肉の力を関節に伝える働きを持ち、周囲にある筋肉と連携して肩の安定を保ちます。

腱板損傷の主な原因と症状

腱板損傷の原因は、外傷性と非外傷性の2つに分けられます。

外傷性の場合は、スポーツや事故による衝撃や転倒が主な原因で、腱板が損傷を受け症状が現れます。

非外傷性の場合は、筋肉の衰えや肩関節周囲の変形、炎症や繰り返しのストレスが原因となります。

腱板損傷の症状は、肩の痛み、特に上腕の外側や肩関節周囲の痛みが特徴的です。また、腕を挙上する際の痛みや可動域の制限、夜間の痛みや日常生活での動作制限が見られます。症状が進行すると、筋力の低下や腕の機能障害が生じることもあります。

医師の診察や検査によって正確な診断を行い、適切な治療法やリハビリテーションが行われることが重要です。

外傷性の場合は、スポーツや事故による衝撃や転倒が主な原因で、腱板が損傷を受け症状が現れます。

非外傷性の場合は、筋肉の衰えや肩関節周囲の変形、炎症や繰り返しのストレスが原因となります。

腱板損傷の症状は、肩の痛み、特に上腕の外側や肩関節周囲の痛みが特徴的です。また、腕を挙上する際の痛みや可動域の制限、夜間の痛みや日常生活での動作制限が見られます。症状が進行すると、筋力の低下や腕の機能障害が生じることもあります。

医師の診察や検査によって正確な診断を行い、適切な治療法やリハビリテーションが行われることが重要です。

リハビリテーション

目的と期間

リハビリテーションは、肩腱板損傷による痛みや機能の低下を改善し、日常生活やスポーツへの復帰を目指すものです。期間は患者の状態や症状の程度によって異なり、断裂の程度や手術の有無も影響します。軽度なものでは数週間から数か月、重度の場合は半年から1年以上かかることがあります。リハビリテーションは以下の目的を達成するために行われます。

・痛みの軽減

・肩関節の可動域の回復

・筋力の向上

・スポーツや日常生活への復帰

・肩関節の可動域の回復

・筋力の向上

・スポーツや日常生活への復帰

リハビリ専門家である理学療法士や作業療法士がリハビリを担当して、機能と疼痛の改善を図ります。

日常生活や運動での注意点

肩腱板損傷を起こさないためには、日常生活や運動での注意点があります。

■姿勢に注意:肩の機能低下を防ぐため、正しい姿勢を維持しましょう。

■無理な動作を避ける:重い物を持ったり、肩を無理に回すような動作は避けましょう。

■ストレッチや筋力トレーニング:肩周りの筋肉を柔軟に保ち筋力を維持することが重要です。

■ウォームアップ:運動前に十分なウォームアップを行い、筋肉や関節をほぐしましょう。

■無理な動作を避ける:重い物を持ったり、肩を無理に回すような動作は避けましょう。

■ストレッチや筋力トレーニング:肩周りの筋肉を柔軟に保ち筋力を維持することが重要です。

■ウォームアップ:運動前に十分なウォームアップを行い、筋肉や関節をほぐしましょう。

適切な負荷をかけながら訓練を行うことで、肩の安定性や機能が向上し、損傷の予防につながります。

肩腱板損傷治療のまとめと予防方法

肩腱板損傷の治療は、保存療法と手術治療がありますが、リハビリテーションが最も重要です。適切な治療とリハビリテーションにより、痛みの軽減や関節機能の向上が期待できます。予防方法として、日常生活での姿勢の改善や運動習慣の見直し、適切なストレッチや筋力トレーニングが有効です。この記事を参考に、肩腱板損傷の治療や予防に努めましょう。

環軸椎回旋位固定

幼児から学童期に、突然首が痛くなり、首をまっすぐ向けることができない状態で、小児に起こる疾患です。

原因

頸椎は7つあり、そのうち第1頸椎を環椎、第2頸椎を軸椎と呼びます。環椎と軸椎の関節を環軸椎関節と呼び、この関節に炎症が起きて首を動かせなくなってしまうのが環軸椎回旋位固定です。

朝起きた時に痛くなっていたり、マット運動後など首に衝撃を受けた後に起こる場合もあります。

また、上気道感染、咽頭炎、喉頭炎、中耳炎など喉や首の周辺に炎症を起こしたことが契機となり発症することもあります。

朝起きた時に痛くなっていたり、マット運動後など首に衝撃を受けた後に起こる場合もあります。

また、上気道感染、咽頭炎、喉頭炎、中耳炎など喉や首の周辺に炎症を起こしたことが契機となり発症することもあります。

診断

レントゲン撮影を行います。

必要に応じて、CT検査で精密検査を行います。

必要に応じて、CT検査で精密検査を行います。

特徴

cock robin positionと呼ばれ、顔が横を向いたまま首を動かせなくなります。

治療

頸椎カラーを装着して、鎮痛剤を使用しながら首を安静にすることで、通常は1~2週間で改善してきます。

微熱が続いたり、首の痛みが改善されない場合には、入院し頸椎牽引が必要となることがあります。

微熱が続いたり、首の痛みが改善されない場合には、入院し頸椎牽引が必要となることがあります。

猫背

猫背とは

猫背とは、肩が前に出て、背中が丸まってしまう姿勢のことです。猫背の多くの人が、ストレートネック(首がまっすぐ)を併発しています。猫背の姿勢は大胸筋などが短縮して硬くなります。また、首や胸の筋肉は肩の動きにも関係しているため、肩こりや首こりの原因にもなります。

猫背の原因は?

生まれ持った体型であったり、長時間のデスクワークなど日常生活の影響も関係します。

放置しておくと

前屈の姿勢となるために、呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなることで、不眠になったり、倦怠感を感じるようになります。また、肩こりや首こりの原因にもつながります。

治療

胸を張る姿勢の意識だけでは、なかなか治りません。筋肉の柔軟性と耐久性が重要になります。当院では、リハビリにて「人の手による」施術と自宅でのストレッチ法なども含めて治療させていただきます。

オスグッド・シュラッター病

オスグッド・シュラッター病とは、主に成長期の若者に見られる膝の骨と軟骨の痛みを引き起こす症状です。

原因

いくつかの要因が考えられます。

過度な運動

繰り返しのジャンプやダッシュにより、膝のストレスが蓄積される

成長スパート

急激な成長により、膝周りの筋肉や靭帯が緊張しやすくなる

競技スポーツ

サッカーやバスケットボールなど、運動負荷が高いスポーツに参加することでリスクが高まる

関節の柔軟性不足

緊張した筋肉や関節の柔軟性が低いと、膝への負担が増す

症状

オスグッドは、成長期に多く見られる膝周辺の疼痛や腫れといった症状が特徴的な病気です。

・膝の痛み

・膝の腫れ

・起立や歩行時の痛み

・長時間座っていると痛む

・運動後に痛みが強まる

・膝の腫れ

・起立や歩行時の痛み

・長時間座っていると痛む

・運動後に痛みが強まる

これらの症状は、成長期の子どもやスポーツを行っている方に多く見られることから、早期発見が重要です。適切な治療やケアにより、症状の改善や悪化の防止が可能です。

リハビリ

オスグッドの患者様に対しては、過重負荷の軽減やアイシング、または炎症止めの投与が検討されます。痛みの程度に合わせながら、筋力トレーニングなどのリハビリを行います。筋力トレーニングには、膝周りの筋肉をバランスよく強化することが重要であり、特に大腿四頭筋やハムストリングス、内外転筋の強化が効果的です。

その他のリハビリの方法としては、ストレッチングが挙げられます。適切なストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を高めるだけでなく、筋力のバランスを向上させることができます。そのため、大腿四頭筋やハムストリングスなど膝周りの筋肉を伸ばすストレッチが推奨されます。また、リハビリに取り組む際には、無理をせず自分のペースで進めることが大切です。

オスグットのリハビリでは、症状が改善されるまでの期間や回数は個人差が大きいため、焦らず無理をせず、適切なアプローチを続けることが肝心です。適切な負荷でリハビリを進めていきましょう。

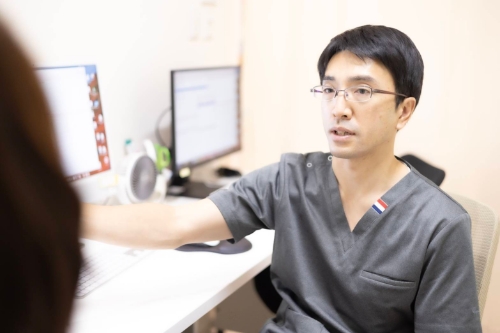

著者

執筆者 松本 淳志

まつもと整形外科 院長

<経歴>

福岡大学医学部卒

済生会福岡総合病院

九州大学病院

九州医療センター

福岡赤十字病院

福岡大学医学部卒

済生会福岡総合病院

九州大学病院

九州医療センター

福岡赤十字病院

<保有資格>

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本フットケア学会認定フットケア指導士

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本フットケア学会認定フットケア指導士

<所属学会>

日本整形外科学会

日本感染症学会

日本フットケア・足病学会

日本整形外科学会

日本感染症学会

日本フットケア・足病学会