ストレートネック(スマホ首)

久留米市安武町にある「まつもと整形外科」の理学療法士の宗です。

今回は、近年よく耳にするようになった「ストレートネック」についてお話したいと思います。

・肩こりがひどい

・長時間のデスクワークで頭痛がする

・首が痛くて上を向けない...

といったお悩みがある方はいらっしゃいませんか?

こんな症状がある方はストレートネックかもしれません。

目次

◎ストレートネックとは?

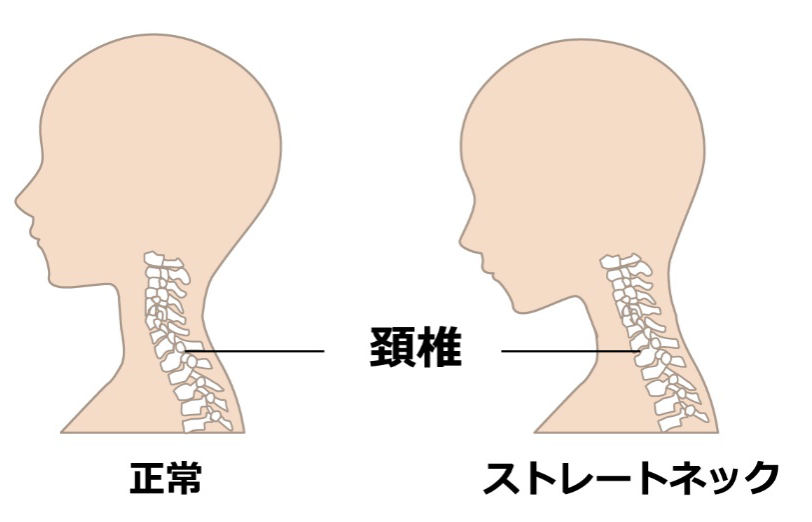

本来であれば頚椎は緩やかな前カーブを描いています(生理的彎曲)。その頸椎が前傾姿勢を続けることにより、本来のカーブが失われ、直線になった状態のことです。

◎なぜストレートネックになるの?

・スマートフォンやパソコンの使用時間が長い

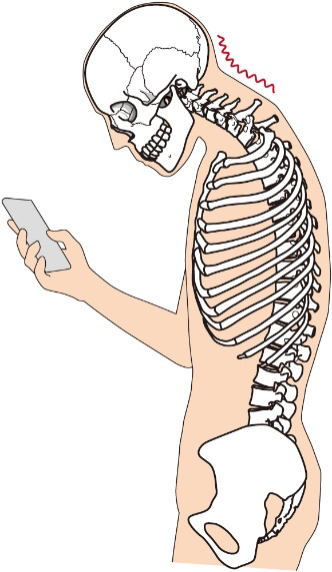

「スマホ首」という言葉もあるように、スマートフォンの普及に伴い、ストレートネックの方は増加しています。画面を見る際、自然と顔を前に傾けることになります。この姿勢が一時的・短時間であればそれほど問題ではありません。この姿勢をとり続けることが柔軟性、筋力の低下に繋がってしまいます。

・猫背

背中が丸まっている姿勢では、頭を後ろに引くことが出来ません。前に屈んでしまうと、首への負担となり、ストレートネックの原因となってしまいます。

◎よくある症状

・首や肩のこり

頭はボーリングの玉ほどの重さがあります。通常より前方に突き出た頭を支えるために、筋肉に負担がかかってしまいます。負担がかかり続けると、筋肉の柔軟性が低下し、首や肩のこりとして症状がみられます。

・頭痛

同様の理由で、頭につながる首や肩の血流が悪くなると頭痛がみられます。

・手のしびれ

頸椎には重要な神経が通っています。頸椎の変形が強くなってしまうと、この神経を圧迫し、手のしびれなど神経症状がでてしまうことがあります。

◎セルフチェック

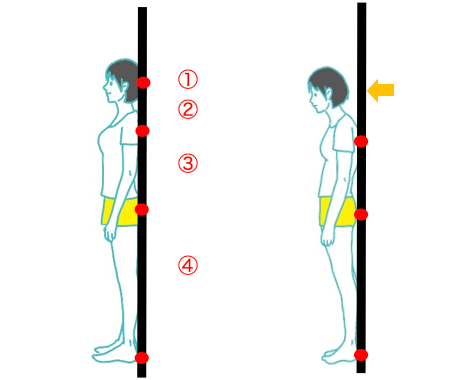

自宅でも可能なセルフチェックをご紹介します。

壁に①頭②背中③お尻④踵それぞれがつくか確認しましょう。

⇒右のイラストのように頭が自然に壁につかないときは、ストレートネックの可能性があります。

◎今すぐできる姿勢改善

・パソコンやスマートフォンの使用中にストレッチをする

先ほども述べたように、長時間、同一の姿勢をとり続けることがストレートネックの原因となります。「パソコンやスマートフォンの使用をやめましょう。」というのは、現代社会では難しいと思います。そのため、使用時間中に、目線を上げる、首をまわす、などストレッチを行うようにしましょう。15分に一度、水分補給をする時、など自分の中でルーティン化してしまうと簡単に行えると思います。

・パソコンや椅子の高さを調整する

パソコンの画面が目線より下方に位置している、椅子が高すぎて画面をのぞき込むために前傾姿勢になってしまう、というように環境自体が姿勢不良を招いていることもあります。パソコンの下に台を置いて少し高い位置に設定する、椅子を低くするなど、自分に合った環境に調整しましょう。

ストレートネックは日ごろの生活が大きく影響を与えます。当院では、患者様に合ったストレッチや環境調整について指導させていただきます。ストレートネックの程度によっても、症状が異なりますので、お気軽にご相談ください。

👉当院のリハビリテーションについてはこちらをタップ!

【参考文献】

・日本整形外科学会.肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)診療ガイドライン 2013年版

・日本理学療法士協会.理学療法診療ガイドライン2021:肩関節疾患

https://www.japanpt.or.jp/

・村上英樹 他.(2019)肩関節周囲炎のリハビリテーション治療戦略,『関節外科』Vol.38(3), 南江堂

・古島弘三 編.(2014)理学療法マニュアル 肩関節,文光堂

・加藤浩 他.(2020)肩関節周囲炎に対する徒手療法の効果:システマティックレビュー,『日本物理療法学会誌』Vol.47(1)

・伊藤俊一.(2017)肩関節周囲炎に対する筋膜リリースの臨床応用,『理学療法ジャーナル』Vol.51(4), 医学書院

・奥村裕一.(2021)肩関節の拘縮に対するモビライゼーション技術,『MB Med』Vol.54(2)

・肩関節学会(JSS)肩関節疾患の診療ガイドラインと画像診断の進め方

https://jssm.or.jp/

・中山和弘.(2018)ストレイン・カウンターストレイン(SCS)の理論と実践,『臨床スポーツ医学』Vol.35(5), 文光堂

・三輪洋人 他.(2022)五十肩患者におけるリハビリ継続の重要性と運動恐怖の克服,『運動器リハビリテーション』Vol.33(2)